› 築45年の家に住む › 2014年06月

› 築45年の家に住む › 2014年06月2014年06月26日

実は初のカウンターのお仕事です。

このブログでもカテゴリーで作っているくらい、

いろいろなお店のカウンターを見るのが好きな私。

今回は作るお仕事です。

久々の木のコーディネート。

福岡市中央区薬院にある寿司割烹のお店です。

ご主人とはもう長いお付き合いなのですが、

気さくでありながら細やかで行き届いた心遣いと

こだわりの旬のお魚、お鮨はさすがに評判を呼び

最近では海外からも予約がはいるほどの人気店に。

厳密にいうと今回はこのカウンターの上にある,鮨を載せる「ひな壇」を

それまでの塗装を施したものから、本体のカウンターと同じように

本物の無垢の材で作り直したい、というご依頼を受けました。

本体のカウンターは厚さ20cmくらいはありそうな、一枚ものの立派なイチョウ。

あえて無塗装にしているため、毎日営業後に日本酒をかけて

大事に手入れを行ってこられた思い入れのカウンターです。

それならばひな壇もやはり材質は同じイチョウでいきましょう、

ということになりました。

もともと十分素敵で洒落た作りのお店ですが、

お店を開店して今年で10周年ということで

素材にこだわるお店だけに、これを機にひな壇も

ホンモノの材にしたいとのご主人のお考えです。

とは言っても一度出来上がっているものを作り直すのは

意外と簡単ではありません。

既存のカウンターは残しながら、ひな壇を取り壊し、新しく作ったひな壇を設置する。

壁に挟まれているため、壁への取り付け方、補修も含めて

大工さん、左官さんと現場で検討。

こちらは家具職人さん。

採寸しながら、どのように木を組み合わせて作るかも検討します。

無垢の木、しかも塗装もしませんので仕事のごまかしがききません。

今回は特に良い材料の扱いになれた職人さんをお願いしました。

これまでの10年の使い勝手も考慮し、

作るのは難しいのを承知で、既存のひな壇と同じ傾斜、細工で作っていただきます。

こういう仕事は職人さんの経験と知恵が何よりもたより。

よろしくお願いいたします!

私は、といえば、お店のご主人のイメージや思いが

そのまま実現できるように、木の材料をはじめ

仕事全体のクオリティーを保つこと。

そして、理想としては、新しくできるひな壇が

なんの違和感もなく、まるで昔からあったかのように

しっくりおさまること。

これも大事なコーディネートです。

リノベーションなどでガラリと新しいモノに作り変えることも楽しいのですが、長い間大事にしてきたものを維持して「目に立たない」けれどよりよいおもてなしをしたい、というお店の思いを大切にすること、それが今回のテーマです。

リノベーションなどでガラリと新しいモノに作り変えることも楽しいのですが、長い間大事にしてきたものを維持して「目に立たない」けれどよりよいおもてなしをしたい、というお店の思いを大切にすること、それが今回のテーマです。

これからもブログで経過をご報告していきます。

いろいろなお店のカウンターを見るのが好きな私。

今回は作るお仕事です。

久々の木のコーディネート。

福岡市中央区薬院にある寿司割烹のお店です。

ご主人とはもう長いお付き合いなのですが、

気さくでありながら細やかで行き届いた心遣いと

こだわりの旬のお魚、お鮨はさすがに評判を呼び

最近では海外からも予約がはいるほどの人気店に。

厳密にいうと今回はこのカウンターの上にある,鮨を載せる「ひな壇」を

それまでの塗装を施したものから、本体のカウンターと同じように

本物の無垢の材で作り直したい、というご依頼を受けました。

本体のカウンターは厚さ20cmくらいはありそうな、一枚ものの立派なイチョウ。

あえて無塗装にしているため、毎日営業後に日本酒をかけて

大事に手入れを行ってこられた思い入れのカウンターです。

それならばひな壇もやはり材質は同じイチョウでいきましょう、

ということになりました。

もともと十分素敵で洒落た作りのお店ですが、

お店を開店して今年で10周年ということで

素材にこだわるお店だけに、これを機にひな壇も

ホンモノの材にしたいとのご主人のお考えです。

とは言っても一度出来上がっているものを作り直すのは

意外と簡単ではありません。

既存のカウンターは残しながら、ひな壇を取り壊し、新しく作ったひな壇を設置する。

壁に挟まれているため、壁への取り付け方、補修も含めて

大工さん、左官さんと現場で検討。

こちらは家具職人さん。

採寸しながら、どのように木を組み合わせて作るかも検討します。

無垢の木、しかも塗装もしませんので仕事のごまかしがききません。

今回は特に良い材料の扱いになれた職人さんをお願いしました。

これまでの10年の使い勝手も考慮し、

作るのは難しいのを承知で、既存のひな壇と同じ傾斜、細工で作っていただきます。

こういう仕事は職人さんの経験と知恵が何よりもたより。

よろしくお願いいたします!

私は、といえば、お店のご主人のイメージや思いが

そのまま実現できるように、木の材料をはじめ

仕事全体のクオリティーを保つこと。

そして、理想としては、新しくできるひな壇が

なんの違和感もなく、まるで昔からあったかのように

しっくりおさまること。

これも大事なコーディネートです。

リノベーションなどでガラリと新しいモノに作り変えることも楽しいのですが、長い間大事にしてきたものを維持して「目に立たない」けれどよりよいおもてなしをしたい、というお店の思いを大切にすること、それが今回のテーマです。

リノベーションなどでガラリと新しいモノに作り変えることも楽しいのですが、長い間大事にしてきたものを維持して「目に立たない」けれどよりよいおもてなしをしたい、というお店の思いを大切にすること、それが今回のテーマです。これからもブログで経過をご報告していきます。

2014年06月02日

京都で出会った something four ~KIRA KARACHO

先日、京都に行ってきました。

「大人になってはじめて京都の良さがわかる」といいますが、まさにそのとおり。

毎回いろんな発見をさせてくれます。

今回もその何か(something)に気づかされた旅でした。

今回は私が個人的に参加している、和の文化を伝えるNPOの活動イベントで出会った唐紙師の方の工房を訪ねるというもの。

江戸時代より唐紙を代々作り続けている「唐長」。その唐紙の新しい可能性を広げている唐紙師・トトアキヒコさんと千田愛子さんの「KIRA KARACHO」さんのアトリエは京都御苑の近くにあります。

Something Blue

はじめて訪れたアトリエ。

唐紙というと、襖紙に使われる紙として知られているため、

伝統的な工房の風情を想像していたら、

一歩入るとこんなモダンな風景でした。

正面に見えるのは

トトアキヒコさんの唐紙作品です。

独特の技法によるアート作品、そして

なによりこの青とも藍ともいえない、日没直後の空の色ようなブルー。

そこに伝統的な唐紙の模様、千鳥が飛んでいて、

絵の前に置かれているアルネ・ヤコブセンのスワンチェアと

デザインが呼応しているようにも見えます。

その手前に置かれている同じくヤコブセンのエッグチェアは

この絵と同じ深いブルー。

アトリエの空間はそのほかにもモダンなデザイン家具にあふれていて、

そこに唐紙が時代も国境も超えて心地よく共存しています。

Something New

このアトリエではすべてオーダで唐紙を製作。

色と文様の組み合わせでこんなに新しい印象になるなんて。

現代の家はシンプルで、おまけに最近は家具も置かなくなり、

その代わりに壁に収納ができると絵を飾る空間もなくなって

装飾的なものがだんだんなくなっていて、

と思っていたら、建具をこうやってアートパネルとして装飾すればいいじゃない!

って、まさにそれが襖なんですよね。

唐紙を丸いパネル状にした作品も沢山集めて飾ることでオブジェになってますね。

ただ現代風というだけでなくて、金や雲母を色にあしらったり、昔からの文様であることで重みも感じられます。

Something Old

文様は昔、考案されたものとは思えない大胆でユーモアさえ感じられるデザインも沢山。

でもそれぞれの文様には「五穀豊穣」や「子孫繁栄」など、先人の願いが

込められているのです。

そんな願いを家にさりげなく装飾として取り込むという考え方、

いつの間にか忘れてしまってるのかもしれません。

かえって新鮮に感じます。

Something Borrowed

そんな文様は代々大事に使われ受け継がれてきた版木から生まれます。

この版木はやがて次の代へと受け継がれてその時どきを飾っていく。

この連綿と連なる文様のように。

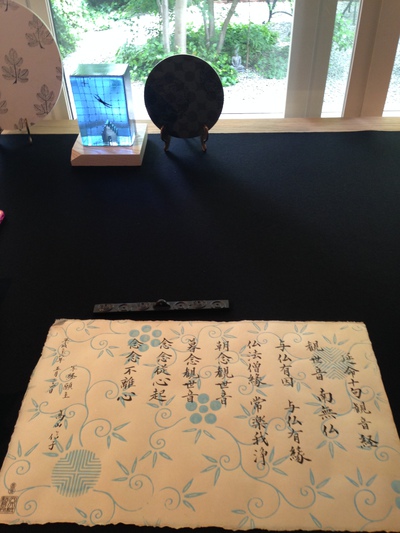

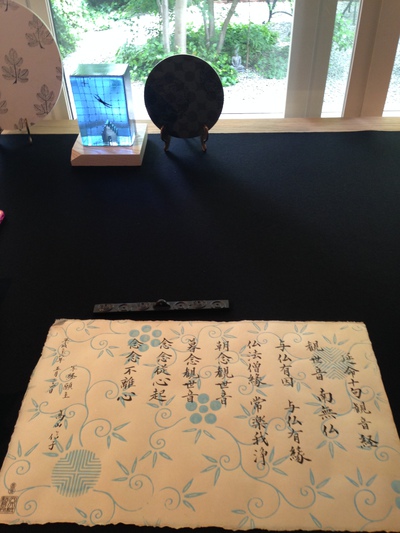

今回、このアトリエでもうひとつの目的がありまして。

毎月第四土曜日にここで行われている「唐紙に写経」体験。

写経のご指導の先生もNPO活動で講師として来られている先生なのです。

唐紙に字を、ましてお経を書くなど恐れ多い、と緊張しながらも

贅沢な空間で書に没頭する時間を得るなんて、まさに命の洗濯。

”Something Four” とは「なにかひとつ青いもの」「なにかひとつ新しい(白い)もの」「なにかひとつ古いもの」「なにかひとつ借りたもの」を

結婚する花嫁が身に着けると幸せになるというエピソードとして有名ですが、

このアトリエに身を置いて感じた「幸せ」、

ちょうどこの空間にあるものがSomething Four にあてはまる。

京都の街の魅力も古いものを現代の人々が大事に受け継いで新しいものを作っていく。

心地良さのヒント、それをこの旅で気づかされたような気がします。

「大人になってはじめて京都の良さがわかる」といいますが、まさにそのとおり。

毎回いろんな発見をさせてくれます。

今回もその何か(something)に気づかされた旅でした。

今回は私が個人的に参加している、和の文化を伝えるNPOの活動イベントで出会った唐紙師の方の工房を訪ねるというもの。

江戸時代より唐紙を代々作り続けている「唐長」。その唐紙の新しい可能性を広げている唐紙師・トトアキヒコさんと千田愛子さんの「KIRA KARACHO」さんのアトリエは京都御苑の近くにあります。

Something Blue

はじめて訪れたアトリエ。

唐紙というと、襖紙に使われる紙として知られているため、

伝統的な工房の風情を想像していたら、

一歩入るとこんなモダンな風景でした。

正面に見えるのは

トトアキヒコさんの唐紙作品です。

独特の技法によるアート作品、そして

なによりこの青とも藍ともいえない、日没直後の空の色ようなブルー。

そこに伝統的な唐紙の模様、千鳥が飛んでいて、

絵の前に置かれているアルネ・ヤコブセンのスワンチェアと

デザインが呼応しているようにも見えます。

その手前に置かれている同じくヤコブセンのエッグチェアは

この絵と同じ深いブルー。

アトリエの空間はそのほかにもモダンなデザイン家具にあふれていて、

そこに唐紙が時代も国境も超えて心地よく共存しています。

Something New

このアトリエではすべてオーダで唐紙を製作。

色と文様の組み合わせでこんなに新しい印象になるなんて。

現代の家はシンプルで、おまけに最近は家具も置かなくなり、

その代わりに壁に収納ができると絵を飾る空間もなくなって

装飾的なものがだんだんなくなっていて、

と思っていたら、建具をこうやってアートパネルとして装飾すればいいじゃない!

って、まさにそれが襖なんですよね。

唐紙を丸いパネル状にした作品も沢山集めて飾ることでオブジェになってますね。

ただ現代風というだけでなくて、金や雲母を色にあしらったり、昔からの文様であることで重みも感じられます。

Something Old

文様は昔、考案されたものとは思えない大胆でユーモアさえ感じられるデザインも沢山。

でもそれぞれの文様には「五穀豊穣」や「子孫繁栄」など、先人の願いが

込められているのです。

そんな願いを家にさりげなく装飾として取り込むという考え方、

いつの間にか忘れてしまってるのかもしれません。

かえって新鮮に感じます。

Something Borrowed

そんな文様は代々大事に使われ受け継がれてきた版木から生まれます。

この版木はやがて次の代へと受け継がれてその時どきを飾っていく。

この連綿と連なる文様のように。

今回、このアトリエでもうひとつの目的がありまして。

毎月第四土曜日にここで行われている「唐紙に写経」体験。

写経のご指導の先生もNPO活動で講師として来られている先生なのです。

唐紙に字を、ましてお経を書くなど恐れ多い、と緊張しながらも

贅沢な空間で書に没頭する時間を得るなんて、まさに命の洗濯。

”Something Four” とは「なにかひとつ青いもの」「なにかひとつ新しい(白い)もの」「なにかひとつ古いもの」「なにかひとつ借りたもの」を

結婚する花嫁が身に着けると幸せになるというエピソードとして有名ですが、

このアトリエに身を置いて感じた「幸せ」、

ちょうどこの空間にあるものがSomething Four にあてはまる。

京都の街の魅力も古いものを現代の人々が大事に受け継いで新しいものを作っていく。

心地良さのヒント、それをこの旅で気づかされたような気がします。