› 築45年の家に住む › 名作デザイン

› 築45年の家に住む › 名作デザイン2015年06月03日

大分県立美術館、行ってきました。

4月25日にオープンしたばかりのミュージアム、

大分県立美術館(OPAM)に行ってきました。

あちらこちらから良い評判を聞く話題の美術館。

板茂氏設計というのもその話題のひとつ。

外観から期待が高まります。

エントランスを入ると全面ガラスによる自然光を取り入れた広々とした空間に

巨大な風船の形のオブジェ。入場者が触ったり押したりすると実際に風船のように動きます。

現在行われている開館記念展は

”モダン百花繚乱「大分世界美術館」”

というタイトル。

いったいどんな展示なのか?

作品の写真撮影はもちろん出来ないので

お伝え出来ないのが残念!

素晴らしく楽しめる展示です。それもどんな人でも。

もともとの大分県立美術館の所蔵はもちろん、

国内外のあらゆる美術館から絵画、工芸、彫刻、などが

時代もジャンルもミックスしながらも

緻密な計画とストーリーで競い合うように並んでいます。

教科書に載っている名画もあれば

千利休作の茶杓があったり、

イッセイミヤケのプリーツのドレス、

その横には奈良美智の女の子がこっちを見てる・・・

よくある絵の横の小さな解説文も詩を読むようで楽しい。

キュレーターの方の力量と情熱に拍手を送りたくなりました。

1Fの作品を観終わると、展示はさらに3Fへと続きます。

2Fから外へは渡り廊下を通り、歩道橋へ。

3Fに上がると、

中庭にオブジェが。

2Fとは天井が変わり、大分県の伝統工芸で有名な竹かごをイメージさせるデザイン。

材質は大分の日田産の杉でしょうか?

オープンして間もないせいか、シダーウッドの香りがします。

よく見ると、編んだ竹籠のようにゆるやかにカーブを描いている。

展示の中にも竹工芸の名品が数多くあるのですが、

アーティザンへのリスペクトを感じます。

ちなみにショップのカウンターにも

このように編みかごのモチーフ、

使われています。

大分らしさはこんなところにも。

青畳の香りもまだしてましたよ、この長椅子。

こちらは直線的で細かなディテールの脚、

竹で出来ています。

こういうところ、個人的に見つけては喜んでしまう(笑)

そればかりでなく、こんな長椅子も。

クラシカルでモダン、シンプルでエレガント。

「大分世界美術館」のテーマにぴったりな

時代と国を超えたデザイン。

2Fはさらに板茂デザインの世界が。

こちらはライブラリー。

板茂といえば、紙管の建築が有名ですが

こちらはカフェ。紙管で出来た長椅子、

壁も輪切りの紙管をあしらって。

(偶然座っている方のドット柄とシンクロしている!)

居心地の良い美術館、地元の人も気軽に集まる様子が

ほほえましく、よりどころとしての公共の建物の役割、

そして今回の私のように県外からも訪れる観光の目玉としての

役割の大きさ、その成功例を目にしました。

企画展示の他にも常設展示もオススメです。

あらためて知ったのですが、私が昔から好きだった画家

福田平八郎は大分の出身、この美術館にも多くの絵がありました。

大好きな作品「雨」

(東京国立近代美術館蔵)

この日の朝、湯布院から向かったのですが、

朝ごはんを食べていたカフェの窓から

見下ろすと、ちょうど瓦に雨粒が。

いい一日でした。

大分県立美術館(OPAM)に行ってきました。

あちらこちらから良い評判を聞く話題の美術館。

板茂氏設計というのもその話題のひとつ。

外観から期待が高まります。

エントランスを入ると全面ガラスによる自然光を取り入れた広々とした空間に

巨大な風船の形のオブジェ。入場者が触ったり押したりすると実際に風船のように動きます。

現在行われている開館記念展は

”モダン百花繚乱「大分世界美術館」”

というタイトル。

いったいどんな展示なのか?

作品の写真撮影はもちろん出来ないので

お伝え出来ないのが残念!

素晴らしく楽しめる展示です。それもどんな人でも。

もともとの大分県立美術館の所蔵はもちろん、

国内外のあらゆる美術館から絵画、工芸、彫刻、などが

時代もジャンルもミックスしながらも

緻密な計画とストーリーで競い合うように並んでいます。

教科書に載っている名画もあれば

千利休作の茶杓があったり、

イッセイミヤケのプリーツのドレス、

その横には奈良美智の女の子がこっちを見てる・・・

よくある絵の横の小さな解説文も詩を読むようで楽しい。

キュレーターの方の力量と情熱に拍手を送りたくなりました。

1Fの作品を観終わると、展示はさらに3Fへと続きます。

2Fから外へは渡り廊下を通り、歩道橋へ。

3Fに上がると、

中庭にオブジェが。

2Fとは天井が変わり、大分県の伝統工芸で有名な竹かごをイメージさせるデザイン。

材質は大分の日田産の杉でしょうか?

オープンして間もないせいか、シダーウッドの香りがします。

よく見ると、編んだ竹籠のようにゆるやかにカーブを描いている。

展示の中にも竹工芸の名品が数多くあるのですが、

アーティザンへのリスペクトを感じます。

ちなみにショップのカウンターにも

このように編みかごのモチーフ、

使われています。

大分らしさはこんなところにも。

青畳の香りもまだしてましたよ、この長椅子。

こちらは直線的で細かなディテールの脚、

竹で出来ています。

こういうところ、個人的に見つけては喜んでしまう(笑)

そればかりでなく、こんな長椅子も。

クラシカルでモダン、シンプルでエレガント。

「大分世界美術館」のテーマにぴったりな

時代と国を超えたデザイン。

2Fはさらに板茂デザインの世界が。

こちらはライブラリー。

板茂といえば、紙管の建築が有名ですが

こちらはカフェ。紙管で出来た長椅子、

壁も輪切りの紙管をあしらって。

(偶然座っている方のドット柄とシンクロしている!)

居心地の良い美術館、地元の人も気軽に集まる様子が

ほほえましく、よりどころとしての公共の建物の役割、

そして今回の私のように県外からも訪れる観光の目玉としての

役割の大きさ、その成功例を目にしました。

企画展示の他にも常設展示もオススメです。

あらためて知ったのですが、私が昔から好きだった画家

福田平八郎は大分の出身、この美術館にも多くの絵がありました。

大好きな作品「雨」

(東京国立近代美術館蔵)

この日の朝、湯布院から向かったのですが、

朝ごはんを食べていたカフェの窓から

見下ろすと、ちょうど瓦に雨粒が。

いい一日でした。

2015年01月20日

コルビジェLC2 張り替え、その後。

昨年のブログにてル・コルビジェの椅子の張り替えをお伝えしておりましたが

(詳しくは「コルビジェLC2 張り替えます」をご覧ください。)

その後をお知らせしていませんでした。失礼いたしました。

というわけで、このように張り替えられました。

張地はもちろん、中のクッション材も交換していただいたので、

以前(写真左)と見比べても一目瞭然、パンと張ったカンジです。

生地は粗いツイードのような生地なので肌触りもサラッと、クリスピーなカンジです。

ベースの茶の生地にブルーグレーと白の杢糸の立体的な織地なので汚れも目立ちにくい。

ただし、布地ではありますので、張り替えてすぐに汚れ防止を兼ねて自分で撥水スプレーをかけました。

実際張り替えて3か月あまり経ちますが、生地表面が寝ることもなく張り替え直後と変わらない状態を保っています。

張り替えの生地の選び方は好みもいろいろだと思いますが、

革張りはともかく、布地の場合はオールシーズン心地よい肌触りであること。

例えば冬に生地を選ぶと、どうしても温かそうな冬物の生地のものが良さそうに感じて、夏になるとそれが見た目にも暑苦しく感じたり。

ソファは肌触りが座り心地にも直接影響するので、

なるべく肌に触れて、プロのアドバイスももらいながら選びましょう。

こうして我が家のLC2はクッション部も新たになり、

新品同様に生まれ変わりました。

もともとクッション以外はメタルのフレームしかないこの椅子、

クッションを張り替えれば、半永久的に使うことができます。

右の写真は以前訪れた

コルビジェ設計のパリ16区の

ラ・ロッシュ邸で撮ったLC2。

1928年発表のこの椅子が誕生して90年近くなるのにいまだに生産され、世界的に使われています。

(クッションがへたった感じも歴史を感じていいものですね、張り替えた私が言うのもなんですが(笑))

前回のブログ「アメリカ西海岸: 風土と建築・インテリア」

で最後に建築家フランク・O・ゲーリーの言葉を紹介しましたが、

有名な椅子の中には著名な建築家のデザインによるものも多い。

確かに名作として残る椅子は”Yearning for Timelessness" の建築家の願いを叶えているのかもしれません。

(詳しくは「コルビジェLC2 張り替えます」をご覧ください。)

その後をお知らせしていませんでした。失礼いたしました。

というわけで、このように張り替えられました。

張地はもちろん、中のクッション材も交換していただいたので、

以前(写真左)と見比べても一目瞭然、パンと張ったカンジです。

生地は粗いツイードのような生地なので肌触りもサラッと、クリスピーなカンジです。

ベースの茶の生地にブルーグレーと白の杢糸の立体的な織地なので汚れも目立ちにくい。

ただし、布地ではありますので、張り替えてすぐに汚れ防止を兼ねて自分で撥水スプレーをかけました。

実際張り替えて3か月あまり経ちますが、生地表面が寝ることもなく張り替え直後と変わらない状態を保っています。

張り替えの生地の選び方は好みもいろいろだと思いますが、

革張りはともかく、布地の場合はオールシーズン心地よい肌触りであること。

例えば冬に生地を選ぶと、どうしても温かそうな冬物の生地のものが良さそうに感じて、夏になるとそれが見た目にも暑苦しく感じたり。

ソファは肌触りが座り心地にも直接影響するので、

なるべく肌に触れて、プロのアドバイスももらいながら選びましょう。

こうして我が家のLC2はクッション部も新たになり、

新品同様に生まれ変わりました。

もともとクッション以外はメタルのフレームしかないこの椅子、

クッションを張り替えれば、半永久的に使うことができます。

右の写真は以前訪れた

コルビジェ設計のパリ16区の

ラ・ロッシュ邸で撮ったLC2。

1928年発表のこの椅子が誕生して90年近くなるのにいまだに生産され、世界的に使われています。

(クッションがへたった感じも歴史を感じていいものですね、張り替えた私が言うのもなんですが(笑))

前回のブログ「アメリカ西海岸: 風土と建築・インテリア」

で最後に建築家フランク・O・ゲーリーの言葉を紹介しましたが、

有名な椅子の中には著名な建築家のデザインによるものも多い。

確かに名作として残る椅子は”Yearning for Timelessness" の建築家の願いを叶えているのかもしれません。

2015年01月18日

アメリカ西海岸: 風土と建築・インテリア

今年もスタートして半月あまり、

少しご無沙汰しておりましたが、今年も当ブログ「築45年の家に住む」

宜しくお願い申し上げます!

2014~2015年の年末年始、アメリカの西海岸に行ってきました。

初めて行った土地でしたが、アメリカ本土の今をじかに感じる

建物・店舗やインテリアなど、見てきたものをご報告します。

まずはロサンゼルスの中心街。年末年始ということもあって

人通りが少なく、閑散とした乾いた空気の中、高層のビルが立ち並ぶ。

東京やニューヨークとはまた違うような。

冷たい印象のはずのガラスや金属のビルにカリフォルニアの日差しが反射して

シャンパンゴールドに輝く姿が美しい。

その近未来的な建築群の中でも有名なのが

ウォルト・ディズニー・コンサート・ホール。

建築家フランク・O・ゲーリーが3万枚ものスケッチを描いたといわれる

特徴的なデザイン。

さすが街のランドマークだけあって、

ちょうど建物正面では

結婚式の前撮り?が行われてました。

こんなクールな背景でウェディングの

撮影というのがおもしろい。

ロビーに入ると、素材は白い壁と木に代わりながら外観のカーブがさまざまな

方向・角度に伸びていてる。有機的な形、というよりもさらに図案化されて、

でも違和感も感じない。

ちょうどヴァイオリンなどの弦楽器の形状にも似た、優雅で機能的なカーブなのではと思いをめぐらされる心地よい空間でした。

コンサートホールには入れませんでしたが、音響は素晴らしいとの事、

ちなみに日本人の音響設家・豊田泰久氏が手がけられたそうです。

もうひとつロサンゼルスで行ったのがゲティ・センター。

リチャード・マイヤー設計によるもの。

白い建築が特色の建築家らしく、

白い建築が特色の建築家らしく、

白亜の要塞のような姿の建物、

ここでも整然とした空気が流れています。

さらにこのゲティ・センターは

山ひとつが敷地というほどの広大さ、

ガーデンからはロサンゼルスの街が一望できます。

石油王・ポール・ゲティの所蔵した絵画やヨーロッパの装飾美術などが

入場料無料で開放されています。

老若男女、観光客も市民も気軽にレジャー気分で一流の美術に触れられて、

なんとゴッホやレンブラントの絵画も写真OK。懐の深さなのでしょうか?

宿泊したのはロサンゼルスから

車で30~40分のサンタモニカ。

ビーチが目の前、まさに

カリフォルニア、というイメージ。

宿泊したOceania Beach Club Hotel。

ファザードには温暖な土地らしい多肉植物などの

グリーンがあしらわれています。

大通りに面しながら、こんな豊かな緑。

他のホテルや住宅でも行き届いたガーデニングが施されて、

ロサンゼルスとはまた違う雰囲気です。

レセプションから中に入ると、温水プールのオープンエア空間。

街中のリゾートならでは。

ちなみにホテルの部屋はこんなかんじ。

ミントグリーンの壁、かわいくてちょっとポップな

子ども部屋のような雰囲気が楽しい。

広い部屋の一角はこのようなスタディスペース?

本当に楽しく勉強できそうです。

置かれている本、ボールに盛られたお菓子やコーヒーコーナー、

homyな演出で寛がせるというのも面白い。

実は旅をした時はちょうど何十年ぶりの大寒波!

だったのですが、日差しはやはり温かい。

そのビーチで海を眺めながらYOGAなんかもしたりして。

今では世界中のリゾートホテルで

アクティビティとして浸透していますね。

特にここサンタモニカではヨガウェアがファッションになっていたり、

オーガニックや日本の食材などが人気、

さらには”Farm to Table" いわゆる地産地消をうたったレストランなども多く、

ヘルシー志向のブームを強く感じました。

そんな中で立ち寄った町のナチュラル系レストラン。

店内もオリーブグリーンの色合い。

この色、ここ数年世界的に流行しているような。

あちこちに下げられているセシリア・マンズデザインのベル型ペンダント、

これも世界的な大ヒットですね。

日本のナチュラル系ショップのインテリアとちょっと違うのは、

やはり、より大人っぽい?ポップなようで重厚感もあり。

それはインテリアの素材もレンガや木、金属など食材同様、ナチュラルでホンモノを使う事。

それからアクセントとしてブラックなどの落ち着いた色で締まった印象を作る。

ナチュラル=シンプル=ミニマルからさらに発展して

豊かさやかっこよさを取り入れるところ、健康志向をファッションとして

楽しんでいるカリフォルニアの今の気分を感じます

打って変わって年越しはラスベガス!

砂漠の真ん中にニューヨークも

パリもベニスも作っちゃう。

これもまたアメリカの凄さ。

豊かで多様性があってそのどれもを楽しめる、

凄い国だとあらためて認識したのでした。

最後にウォルト・ディズニー・コンサートホールのブックショップに掲げてあった

フランク・O・ゲーリーの言葉を。

「建築とはその時代や場所を語るものでなければならない、

しかし時代を超える存在であってほしい」

消費大国アメリカは何を残し、何を新たに作っていくのでしょうか。

私達もこれから考えていかなければ。

Posted by nobo at │名作デザイン│その他のこと

このBlogのトップへ

少しご無沙汰しておりましたが、今年も当ブログ「築45年の家に住む」

宜しくお願い申し上げます!

2014~2015年の年末年始、アメリカの西海岸に行ってきました。

初めて行った土地でしたが、アメリカ本土の今をじかに感じる

建物・店舗やインテリアなど、見てきたものをご報告します。

まずはロサンゼルスの中心街。年末年始ということもあって

人通りが少なく、閑散とした乾いた空気の中、高層のビルが立ち並ぶ。

東京やニューヨークとはまた違うような。

冷たい印象のはずのガラスや金属のビルにカリフォルニアの日差しが反射して

シャンパンゴールドに輝く姿が美しい。

その近未来的な建築群の中でも有名なのが

ウォルト・ディズニー・コンサート・ホール。

建築家フランク・O・ゲーリーが3万枚ものスケッチを描いたといわれる

特徴的なデザイン。

さすが街のランドマークだけあって、

ちょうど建物正面では

結婚式の前撮り?が行われてました。

こんなクールな背景でウェディングの

撮影というのがおもしろい。

ロビーに入ると、素材は白い壁と木に代わりながら外観のカーブがさまざまな

方向・角度に伸びていてる。有機的な形、というよりもさらに図案化されて、

でも違和感も感じない。

ちょうどヴァイオリンなどの弦楽器の形状にも似た、優雅で機能的なカーブなのではと思いをめぐらされる心地よい空間でした。

コンサートホールには入れませんでしたが、音響は素晴らしいとの事、

ちなみに日本人の音響設家・豊田泰久氏が手がけられたそうです。

もうひとつロサンゼルスで行ったのがゲティ・センター。

リチャード・マイヤー設計によるもの。

白亜の要塞のような姿の建物、

ここでも整然とした空気が流れています。

さらにこのゲティ・センターは

山ひとつが敷地というほどの広大さ、

ガーデンからはロサンゼルスの街が一望できます。

石油王・ポール・ゲティの所蔵した絵画やヨーロッパの装飾美術などが

入場料無料で開放されています。

老若男女、観光客も市民も気軽にレジャー気分で一流の美術に触れられて、

なんとゴッホやレンブラントの絵画も写真OK。懐の深さなのでしょうか?

宿泊したのはロサンゼルスから

車で30~40分のサンタモニカ。

ビーチが目の前、まさに

カリフォルニア、というイメージ。

宿泊したOceania Beach Club Hotel。

ファザードには温暖な土地らしい多肉植物などの

グリーンがあしらわれています。

大通りに面しながら、こんな豊かな緑。

他のホテルや住宅でも行き届いたガーデニングが施されて、

ロサンゼルスとはまた違う雰囲気です。

レセプションから中に入ると、温水プールのオープンエア空間。

街中のリゾートならでは。

ちなみにホテルの部屋はこんなかんじ。

ミントグリーンの壁、かわいくてちょっとポップな

子ども部屋のような雰囲気が楽しい。

広い部屋の一角はこのようなスタディスペース?

本当に楽しく勉強できそうです。

置かれている本、ボールに盛られたお菓子やコーヒーコーナー、

homyな演出で寛がせるというのも面白い。

実は旅をした時はちょうど何十年ぶりの大寒波!

だったのですが、日差しはやはり温かい。

そのビーチで海を眺めながらYOGAなんかもしたりして。

今では世界中のリゾートホテルで

アクティビティとして浸透していますね。

特にここサンタモニカではヨガウェアがファッションになっていたり、

オーガニックや日本の食材などが人気、

さらには”Farm to Table" いわゆる地産地消をうたったレストランなども多く、

ヘルシー志向のブームを強く感じました。

そんな中で立ち寄った町のナチュラル系レストラン。

店内もオリーブグリーンの色合い。

この色、ここ数年世界的に流行しているような。

あちこちに下げられているセシリア・マンズデザインのベル型ペンダント、

これも世界的な大ヒットですね。

日本のナチュラル系ショップのインテリアとちょっと違うのは、

やはり、より大人っぽい?ポップなようで重厚感もあり。

それはインテリアの素材もレンガや木、金属など食材同様、ナチュラルでホンモノを使う事。

それからアクセントとしてブラックなどの落ち着いた色で締まった印象を作る。

ナチュラル=シンプル=ミニマルからさらに発展して

豊かさやかっこよさを取り入れるところ、健康志向をファッションとして

楽しんでいるカリフォルニアの今の気分を感じます

打って変わって年越しはラスベガス!

砂漠の真ん中にニューヨークも

パリもベニスも作っちゃう。

これもまたアメリカの凄さ。

豊かで多様性があってそのどれもを楽しめる、

凄い国だとあらためて認識したのでした。

最後にウォルト・ディズニー・コンサートホールのブックショップに掲げてあった

フランク・O・ゲーリーの言葉を。

「建築とはその時代や場所を語るものでなければならない、

しかし時代を超える存在であってほしい」

消費大国アメリカは何を残し、何を新たに作っていくのでしょうか。

私達もこれから考えていかなければ。

Posted by nobo at │名作デザイン│その他のこと

このBlogのトップへ

2014年09月11日

コルビジェLC2 張り替えます。

今、我が家にあるル・コルビジェの椅子「LC2」を生地の張り替えに出しています。

20年ほど前に装飾美術で椅子の歴史を勉強した時から「いつかは欲しい」と思っていた椅子。

数年前に中古を譲り受けたたものだったので、張地も自分で選んだものではなく、いずれは張り替えようと思っていたのですが

クッションのへたりや

生地の擦り切れが気になってきました。

もちろん生地選びにはいろいろとこだわりました。

椅子の張地のメーカーからサンプルを数々取り寄せ、

でも結局はこの椅子のメーカーであるCassina のものを選びました。

それには訳があります。

生地の厚さが違うのです。

左側は一般の椅子のメーカーの張地。

右はCassina のもの。倍ぐらい厚いのがわかるでしょうか。

実際に張地の厚さというのは張ったときの仕上がりにどれほど

差があるのかはわかりませんが、

一般の椅子メーカーの生地を選んだ場合、

張り替えもCassina 以外のところにお願いすることになります。

ちょうど張り替えを検討していたころに、Cassina では

張り替えのキャンペーンだったため、

やはり専門のところで、純正の生地をお願いするほうが、

失敗もないだろう、と思い、お願いしました。

それに後日、預けた状態から中のクッションも替えた方がいい、

との連絡も受け、お願いしました。

そのあたりの判断もやはりメーカーならでは。

椅子の張り替えは、実際金額的にも

どうかすると安い椅子が買えるくらいの金額がかかります。

せっかくならば、ちゃんとした形で前よりいい状態で生まれ変わらせた

方が、後々長く大事に使えることになります。

LC2はフレームからクッションだけとれるのですが、

フレームごと預けて張り替えに出します。

ソファのなくなった我が家のリビングには

代わりにH・ウェグナーのピーコックチェアとYチェアが。

でもやはり、リビングにはクッション性のある

ソファでないとダメですね。

今回身にしみて感じました。

ちなみにCassina 福岡店は9/12にリニューアルオープンだそうです。

我が家のLC2 もそろそろ帰ってくる予定です。

20年ほど前に装飾美術で椅子の歴史を勉強した時から「いつかは欲しい」と思っていた椅子。

数年前に中古を譲り受けたたものだったので、張地も自分で選んだものではなく、いずれは張り替えようと思っていたのですが

クッションのへたりや

生地の擦り切れが気になってきました。

もちろん生地選びにはいろいろとこだわりました。

椅子の張地のメーカーからサンプルを数々取り寄せ、

でも結局はこの椅子のメーカーであるCassina のものを選びました。

それには訳があります。

生地の厚さが違うのです。

左側は一般の椅子のメーカーの張地。

右はCassina のもの。倍ぐらい厚いのがわかるでしょうか。

実際に張地の厚さというのは張ったときの仕上がりにどれほど

差があるのかはわかりませんが、

一般の椅子メーカーの生地を選んだ場合、

張り替えもCassina 以外のところにお願いすることになります。

ちょうど張り替えを検討していたころに、Cassina では

張り替えのキャンペーンだったため、

やはり専門のところで、純正の生地をお願いするほうが、

失敗もないだろう、と思い、お願いしました。

それに後日、預けた状態から中のクッションも替えた方がいい、

との連絡も受け、お願いしました。

そのあたりの判断もやはりメーカーならでは。

椅子の張り替えは、実際金額的にも

どうかすると安い椅子が買えるくらいの金額がかかります。

せっかくならば、ちゃんとした形で前よりいい状態で生まれ変わらせた

方が、後々長く大事に使えることになります。

LC2はフレームからクッションだけとれるのですが、

フレームごと預けて張り替えに出します。

ソファのなくなった我が家のリビングには

代わりにH・ウェグナーのピーコックチェアとYチェアが。

でもやはり、リビングにはクッション性のある

ソファでないとダメですね。

今回身にしみて感じました。

ちなみにCassina 福岡店は9/12にリニューアルオープンだそうです。

我が家のLC2 もそろそろ帰ってくる予定です。

2012年09月28日

名作照明、来たる~ARCO(Castiglioni)

一昨日、我が家に突然送られてきた、3個口の荷物。

知人から何年も前に「ウチには置けないからゆずる」と聞いていたものの、

ずっと音沙汰なし、それが3日前に一本の電話、

「送ったから、明日届きます。」

届いたのはイタリアを代表する建築家、カスティリオーニ兄弟が

1962年に発表したARCO(アルコ)。

有名なので何処かで見かけたこと、あると思います。

前から欲しい、と言っていた夫。

願っていれば叶うものか。

とりあえず、組み立てなくては。

でもこのベース部分、大理石で軽く50kgはあります。

さすがの運送会社の方も一人では大変そうでした。

このベースにステンレスのアルコ=アーチ部分を取り付けます。

穴の開いた部分はただのデザインではなく、

この部分からビス一本を通して固定。

ビスは見事に隠れるように出来ています。

面白いのはシェード部分。

この2枚で構成されていて

こうして重ねます。まるで調理器具のボウルとザルみたい。

これをアーチの先に取り付け、こうして電球を取り付ける。

で、このボウルとザル(勝手に決めてますが)をスライドさせて

光の角度を変えるというもの。

実に単純でクレバーな作り。こういうの、大好きです。

しつこいようですが、きっとキッチンで生まれた発想。

さて、それにしても大きな照明器具。

リビングだけではなく、ダイニング用にも真上から照らせるくらい

大きなアーチです。(高さ2.3m、奥行き2.2m)

とりあえず、応接間にこのように設置してみました。

古い家にはスポットライトがないので

こういうライティングもいいかも。

築45年の家に今年誕生50年の照明。

でもはるかにモダンなライトです。

知人から何年も前に「ウチには置けないからゆずる」と聞いていたものの、

ずっと音沙汰なし、それが3日前に一本の電話、

「送ったから、明日届きます。」

届いたのはイタリアを代表する建築家、カスティリオーニ兄弟が

1962年に発表したARCO(アルコ)。

有名なので何処かで見かけたこと、あると思います。

前から欲しい、と言っていた夫。

願っていれば叶うものか。

とりあえず、組み立てなくては。

でもこのベース部分、大理石で軽く50kgはあります。

さすがの運送会社の方も一人では大変そうでした。

このベースにステンレスのアルコ=アーチ部分を取り付けます。

穴の開いた部分はただのデザインではなく、

この部分からビス一本を通して固定。

ビスは見事に隠れるように出来ています。

面白いのはシェード部分。

この2枚で構成されていて

こうして重ねます。まるで調理器具のボウルとザルみたい。

これをアーチの先に取り付け、こうして電球を取り付ける。

で、このボウルとザル(勝手に決めてますが)をスライドさせて

光の角度を変えるというもの。

実に単純でクレバーな作り。こういうの、大好きです。

しつこいようですが、きっとキッチンで生まれた発想。

さて、それにしても大きな照明器具。

リビングだけではなく、ダイニング用にも真上から照らせるくらい

大きなアーチです。(高さ2.3m、奥行き2.2m)

とりあえず、応接間にこのように設置してみました。

古い家にはスポットライトがないので

こういうライティングもいいかも。

築45年の家に今年誕生50年の照明。

でもはるかにモダンなライトです。

2012年01月04日

温故知新~ウィリアム・モリスのインテリア

昨年、お世話になっているインテリアショップに暮れのごあいさつで

訪問したところ、19世紀イギリスのデザイナー、ウィリアム・モリスの

壁紙やカーテンで作られたコーナーを目にしました。

福岡市野間の

福岡市野間の

マダム・ワトソン。

欧米スタイルの

エレガントな

インテリアを

提案しているショップ、

店内も輸入壁紙やカーテンで空間が作られています。

ウィリアム・モリスらが起こした

アーツ&クラフツ運動は19世紀のイギリス産業革命の機械化、

大量生産の時代に疑問を投げかけ、芸術と工芸に根ざしたライフスタイルを提唱したもの。

壁紙やカーテンも自然をモチーフにした、美しくて奥深いデザインが数多く、サンプルブックを見ていても飽きません。

左上の写真はザクロのパターンの壁紙。

このおそろいの柄の壁紙とカーテンなんて、

このおそろいの柄の壁紙とカーテンなんて、

ナチュラルでシンプルな空間にちょっと取り入れたら、

甘くなり過ぎず、大人カワイイ空間になるのでは?

私は昔、ロンドンのオークションハウスの学校で

19~20世紀の装飾美術を学んだ事があります。

それが今のインテリアデザインやコーディネートを始めるきっかけになっているのですが、

時代と共に様々なインテリアのスタイルが生まれ、

その中でもアーツ&クラフツ運動は大きなエポックであり、モリスのデザインに

ついてももちろん学んだので、久々にモリスの空間に触れて懐かしく、

また新鮮でした。

ミニマムなインテリアが主流の現代にも、そろそろ素材や

デザインに深みのあるアイテムを取り入れて、

もっと個性的で装飾性のある空間をつくるのも良いのでは、と

150年前のデザインを前にして感じました。

訪問したところ、19世紀イギリスのデザイナー、ウィリアム・モリスの

壁紙やカーテンで作られたコーナーを目にしました。

マダム・ワトソン。

欧米スタイルの

エレガントな

インテリアを

提案しているショップ、

店内も輸入壁紙やカーテンで空間が作られています。

ウィリアム・モリスらが起こした

アーツ&クラフツ運動は19世紀のイギリス産業革命の機械化、

大量生産の時代に疑問を投げかけ、芸術と工芸に根ざしたライフスタイルを提唱したもの。

壁紙やカーテンも自然をモチーフにした、美しくて奥深いデザインが数多く、サンプルブックを見ていても飽きません。

左上の写真はザクロのパターンの壁紙。

ナチュラルでシンプルな空間にちょっと取り入れたら、

甘くなり過ぎず、大人カワイイ空間になるのでは?

私は昔、ロンドンのオークションハウスの学校で

19~20世紀の装飾美術を学んだ事があります。

それが今のインテリアデザインやコーディネートを始めるきっかけになっているのですが、

時代と共に様々なインテリアのスタイルが生まれ、

その中でもアーツ&クラフツ運動は大きなエポックであり、モリスのデザインに

ついてももちろん学んだので、久々にモリスの空間に触れて懐かしく、

また新鮮でした。

ミニマムなインテリアが主流の現代にも、そろそろ素材や

デザインに深みのあるアイテムを取り入れて、

もっと個性的で装飾性のある空間をつくるのも良いのでは、と

150年前のデザインを前にして感じました。

2011年11月11日

名作椅子のいいところ~H・ウェグナー Yチェア

この前のブログ「ブビンガカウンターで蕎麦~蕎麦ひら川(福岡市薬院)」

にもあったYチェア。

あまりにもメジャーな椅子ながら、前から一脚欲しかった!

ので、私が選んだのはジャパンレッドのYチェア。

漆の赤のもうちょっとくすんだような色。

座はペーパーコードのナチュラル色にしました。

新しいので、座るとペーパーコードがピンと張っていて、まだ硬い。

これから少しずつ、馴らしていくのも楽しみです。

昨年リリース60周年になったYチェア。

別名、ウィッシュボーンチェア。

このYの部分が、鶏の丸焼きを食べて

最後に出てくる胸骨に似ているから。

その骨を2人で引っ張って、

長い方が願いがかなうという、

そんなストーリーもあるこの形。

以前に紹介した「名作椅子のいいところ~川上元美 NT」

ともサイズ感や色合いも合って、相性いいカンジです。

にもあったYチェア。

あまりにもメジャーな椅子ながら、前から一脚欲しかった!

ので、私が選んだのはジャパンレッドのYチェア。

漆の赤のもうちょっとくすんだような色。

座はペーパーコードのナチュラル色にしました。

新しいので、座るとペーパーコードがピンと張っていて、まだ硬い。

これから少しずつ、馴らしていくのも楽しみです。

昨年リリース60周年になったYチェア。

別名、ウィッシュボーンチェア。

このYの部分が、鶏の丸焼きを食べて

最後に出てくる胸骨に似ているから。

その骨を2人で引っ張って、

長い方が願いがかなうという、

そんなストーリーもあるこの形。

以前に紹介した「名作椅子のいいところ~川上元美 NT」

ともサイズ感や色合いも合って、相性いいカンジです。

2011年05月07日

ジャン・ヌーヴェルのデザインホテル

もうひとつの私のブログ

「福岡カスレ協会」にはお伝えしていましたが、

昨日まで、フランスを旅していました。

行き先はパリとボルドー。

ボルドーでは、建築家ジャン・ヌーヴェルデザインのホテル

"St. James"に泊りました。

ジャン・ヌーヴェルは、ガラス使いを特色としたデザインが有名で、

パリでは、エッフェル塔近くの「ケ・ブランンリー美術館」などを

デザインしています。

美術館の外の庭の、さらに外にガラスの塀があり、

その緑が映るガラスの塀にインフォメーションが書いてある。

古い街並みの中で、モダンな建物はガラスを隔て、さらに

庭園の向こうに潜んでいます。

そして、ホテルのデザインは

シンプルな白の空間に、オブジェのようなインテリアアイテムが

置かれているのですが、どこがジャン・ヌーベルらしいかと思ったら、

ベッドの高さが高い!80cmくらい。

窓の高さに合わせてあるのです。

ベッドに横になると、視界はボルドーの街を一望する窓でいっぱいに。

他の部屋はベッドがすごく低いところも。

窓にベッドの高さを合わせるとは、ガラスの建築家の視点ならでは。

他にもこのホテルの建物の特徴は

壁や屋根を鉄の格子で囲っているところ。

窓にも格子があったりするのですが、

不思議と牢屋のような違和感はなく、

これもデザインの技なのかもしれません。

それにつる性の植物を這わせて、茶色に錆びた壁がこれから

緑色の風貌に変わっていくのもいいし、壁の遮熱にもなって

さりげなく、エコなのもいい。

一見モダンでシンプルで、まるで誰かの家にきたような

さりげない部屋でありながら、

実は建築による配慮がなされている、

そんなところに気がつくことも、

ひとつの楽しさであり、もてなしであることを

感じさせてくれたホテルでした。

「福岡カスレ協会」にはお伝えしていましたが、

昨日まで、フランスを旅していました。

行き先はパリとボルドー。

ボルドーでは、建築家ジャン・ヌーヴェルデザインのホテル

"St. James"に泊りました。

ジャン・ヌーヴェルは、ガラス使いを特色としたデザインが有名で、

パリでは、エッフェル塔近くの「ケ・ブランンリー美術館」などを

デザインしています。

美術館の外の庭の、さらに外にガラスの塀があり、

その緑が映るガラスの塀にインフォメーションが書いてある。

古い街並みの中で、モダンな建物はガラスを隔て、さらに

庭園の向こうに潜んでいます。

そして、ホテルのデザインは

シンプルな白の空間に、オブジェのようなインテリアアイテムが

置かれているのですが、どこがジャン・ヌーベルらしいかと思ったら、

ベッドの高さが高い!80cmくらい。

窓の高さに合わせてあるのです。

ベッドに横になると、視界はボルドーの街を一望する窓でいっぱいに。

他の部屋はベッドがすごく低いところも。

窓にベッドの高さを合わせるとは、ガラスの建築家の視点ならでは。

他にもこのホテルの建物の特徴は

壁や屋根を鉄の格子で囲っているところ。

窓にも格子があったりするのですが、

不思議と牢屋のような違和感はなく、

これもデザインの技なのかもしれません。

それにつる性の植物を這わせて、茶色に錆びた壁がこれから

緑色の風貌に変わっていくのもいいし、壁の遮熱にもなって

さりげなく、エコなのもいい。

一見モダンでシンプルで、まるで誰かの家にきたような

さりげない部屋でありながら、

実は建築による配慮がなされている、

そんなところに気がつくことも、

ひとつの楽しさであり、もてなしであることを

感じさせてくれたホテルでした。

2011年03月28日

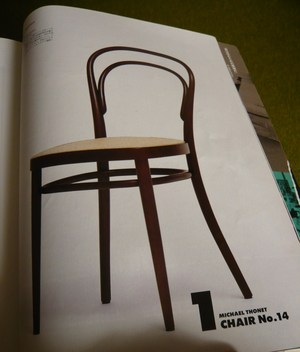

名作椅子のいいところ~トーネットの曲げ木の椅子

数年前、オーストリアのウィーンに行った時、

この椅子を記念に手荷物で持ち帰りました。

Thonet社の曲げ木のステッキチェア。

折りたためて、

こんな風にどこかに掛けたりもできます。

このステッキチェアはもともと持ち運び用ですし、

脚も3本しかないので、日常用とはいえませんが、

もともとトーネットの椅子と云えば

(すみません、雑誌から抜粋です)

このカフェの椅子が有名ですよね。

1859年に発表、

なんと150年にもわたるロングヒットです。

創設者ミヒャエル・トーネットが木の棒を

熱を加えて曲げる製法を確立、

そういえば、前に紹介した

H.J.ウェグナーのピーコックチェアの、

あの大きなアーチも

曲げ木製法ですよね。

ウィーンのカフェから広まった

曲げ木と籐の組み合わせの軽くて丈夫な椅子、

現在、THONET社はクラシックなデザインはそのままに、

赤や青などのカラーバリエーションも増やして

今でも曲げ木の椅子を作り続けています。

この椅子を記念に手荷物で持ち帰りました。

Thonet社の曲げ木のステッキチェア。

折りたためて、

こんな風にどこかに掛けたりもできます。

このステッキチェアはもともと持ち運び用ですし、

脚も3本しかないので、日常用とはいえませんが、

もともとトーネットの椅子と云えば

(すみません、雑誌から抜粋です)

このカフェの椅子が有名ですよね。

1859年に発表、

なんと150年にもわたるロングヒットです。

創設者ミヒャエル・トーネットが木の棒を

熱を加えて曲げる製法を確立、

そういえば、前に紹介した

H.J.ウェグナーのピーコックチェアの、

あの大きなアーチも

曲げ木製法ですよね。

ウィーンのカフェから広まった

曲げ木と籐の組み合わせの軽くて丈夫な椅子、

現在、THONET社はクラシックなデザインはそのままに、

赤や青などのカラーバリエーションも増やして

今でも曲げ木の椅子を作り続けています。

2011年03月08日

名作椅子のいいところ~川上元美 NT

アルフレックス社製、NTチェア。

デザイナーは川上元美。

1977年に発表されて以来、四半世紀以上生産されている椅子。

2009年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞が与えられています。

現在、ダイニングチェアとして使っていますが、

この椅子に買いかえる際にいくつか条件や希望がありました。

1. 現在使っている無垢のテーブルにあうモノ、できれば本物の素材で

2. ダイニングなので、汚れが付きやすい布製はNG

3. くつろげるように、アームがあった方がいい

4. 暑い季節はおしりや背中がムレるので、ムレないように、

でも木などの硬い座面はNG

1と2は →木(無垢ではないですが)と革

3 は →アームチェア

4 は →メッシュの座面と背

という点をクリアしてこの椅子が選ばれました。

でも一番の決め手は私がこの革テープのオレンジ色が好きだったからですが。(ちなみにメーカーではこの色、「ブラウン」と呼んでいます)

座り心地も、もちろんGood!

分厚い革テープのメッシュがフワフワではない、

独特のいいクッションになっています。

座るたび「ギュッ」という、革がきしむ音も心地いい。

それから、靴を脱いだ状態で使うため、

また背が小さめの我が家メンバーのために

注文時に脚の1.5cmカットをお願いしました(脚ブラブラ解消)。

こういうリクエストが出来るのは、

メーカーから新品を直接買う時のメリットです。

メンテナンスも、座面や背面の革テープの締め直しや張替が出来ます。

将来違う色のテープに替えても楽しいかな、と思ってます。

このチェアはフレームのカラー8色、

革テープのカラー6色、布テープも3色あり、

組み合わせのバリエーションも豊富、

形もアームレスチェア、

カウンターチェアのタイプもあります。

2011年02月21日

名作椅子のいいところ~H・J・ウェグナー ピーコックチェア

この椅子は10年ほど前、私がインテリアの仕事を初めた年に、

記念に買った椅子です。

Kitaniという、飛騨高山にある、北欧本国メーカー認定の生産技術を持った

家具メーカー。そこできちんとリペアされたものを買いました。

高さ104cmのアーチ型の背が、羽を広げたクジャク(ピーコック)に

似ていることから付けられた名前。

堂々たる雰囲気があるので、大柄の男性が座ると、すごく似合います。

(実際、我が家に来られるお客さんでも、男性の方が座りたがります)

女性が座っても、この大きな背にもたれて、アーチにつつまれるカンジが心地よいですよ。

この椅子を買った当初は我が家のリフォーム前の和室の縁側に置いていました。

。

。

この椅子の良いところ、つまりこの椅子を買ったポイントは「座面が低いこと」。

SH=36cmです。床座の和室でも違和感のない高さ。

現在は応接間に置いていますが、座の低いソファと合わせても、ちょうどいい。

それに、この背のスポークから向こうが見えるので圧迫感がない。

「椅子越しに景色が見える」

のもこの椅子ならではのいいところ、です。

記念に買った椅子です。

Kitaniという、飛騨高山にある、北欧本国メーカー認定の生産技術を持った

家具メーカー。そこできちんとリペアされたものを買いました。

高さ104cmのアーチ型の背が、羽を広げたクジャク(ピーコック)に

似ていることから付けられた名前。

堂々たる雰囲気があるので、大柄の男性が座ると、すごく似合います。

(実際、我が家に来られるお客さんでも、男性の方が座りたがります)

女性が座っても、この大きな背にもたれて、アーチにつつまれるカンジが心地よいですよ。

この椅子を買った当初は我が家のリフォーム前の和室の縁側に置いていました。

この椅子の良いところ、つまりこの椅子を買ったポイントは「座面が低いこと」。

SH=36cmです。床座の和室でも違和感のない高さ。

現在は応接間に置いていますが、座の低いソファと合わせても、ちょうどいい。

それに、この背のスポークから向こうが見えるので圧迫感がない。

「椅子越しに景色が見える」

のもこの椅子ならではのいいところ、です。

2011年02月19日

名作椅子のいいところ~ル・コルビジェ LC2

20年前に家具の歴史を勉強していたころから、

「いつかは欲しいものリスト」

に入っていたこの椅子。

そして、昨年コルビジェ設計のラ・ロシュ邸に見学に行ったとき

(当ブログ「ル・コルビジェの色②~ラ・ロシュ邸」(2011.2.3)ご参照下さい)

アトリエの空間にやはりLC2が置いてあって、

「どうしても欲しい!!」モードに。

そして、やっと手に入れました。しかも2脚!!

中古ですが、元展示品の新品同様のカッシーナ社のLC2!

ヤフオクに感謝です。

それまで15年近く使っていた3人掛けのソファを処分し、

この2脚、現在我が家のリビングに存在しております。

これまでもいろんな所で見かけて、何度も座って知っていたのに、

手に入れて初めて実感したことは、

1. 実にコンパクト。

W760xD700xH660、しかもキューブ型なので、視線の邪魔をしない。

モデルルームなどでよく使われるのも、

存在感はありながら、日本の家でも部屋の広さを選ばない、

便利なサイズだからなんだ、と実感。

2. クッションが精巧に作られている!

フレームにスクエアなクッションが背・アーム・座とベースの

5個で構成された、シンプルな作りなのですが、

そのクッションをセットするときに、隙間なくピッチリと

はめ込まれるように作られているのには驚きです。

また、カバーのファスナーは、開け閉めするツマミがないのです。

つまりカバーを取りはずす時は、カバーを張り替える時。

それだけカバーと中身に遊びがないように作られている。

意外にも高い技術が使われているクッション部。

おまけにもうひとつ、これは余談ですが、気がついたことを。

我が家ではTVの前に置いて使っているのですが、

座って長時間TVを見ていると、

どうしても楽な姿勢になるために、前に腰がずり気味になるので、

脚のせのためにオットマンを置いてみたり、

TVも大型が主流の今、目線の高さが同じかそれより上気味になると、

頭を支えるヘッドレストがあったらいいな、と感じたりします。

カウチ型ソファの良さと、この椅子の良さと、

比較するのはナンセンスですが。

メンテナンスがメーカーでちゃんとフォローできることも

名作椅子のいいところ。

将来はカバーを張替たり、置く場所も替えたりして、

この一生ものの椅子と楽しく付き合っていきたいと思います。

「いつかは欲しいものリスト」

に入っていたこの椅子。

そして、昨年コルビジェ設計のラ・ロシュ邸に見学に行ったとき

(当ブログ「ル・コルビジェの色②~ラ・ロシュ邸」(2011.2.3)ご参照下さい)

アトリエの空間にやはりLC2が置いてあって、

「どうしても欲しい!!」モードに。

そして、やっと手に入れました。しかも2脚!!

中古ですが、元展示品の新品同様のカッシーナ社のLC2!

ヤフオクに感謝です。

それまで15年近く使っていた3人掛けのソファを処分し、

この2脚、現在我が家のリビングに存在しております。

これまでもいろんな所で見かけて、何度も座って知っていたのに、

手に入れて初めて実感したことは、

1. 実にコンパクト。

W760xD700xH660、しかもキューブ型なので、視線の邪魔をしない。

モデルルームなどでよく使われるのも、

存在感はありながら、日本の家でも部屋の広さを選ばない、

便利なサイズだからなんだ、と実感。

2. クッションが精巧に作られている!

フレームにスクエアなクッションが背・アーム・座とベースの

5個で構成された、シンプルな作りなのですが、

そのクッションをセットするときに、隙間なくピッチリと

はめ込まれるように作られているのには驚きです。

また、カバーのファスナーは、開け閉めするツマミがないのです。

つまりカバーを取りはずす時は、カバーを張り替える時。

それだけカバーと中身に遊びがないように作られている。

意外にも高い技術が使われているクッション部。

おまけにもうひとつ、これは余談ですが、気がついたことを。

我が家ではTVの前に置いて使っているのですが、

座って長時間TVを見ていると、

どうしても楽な姿勢になるために、前に腰がずり気味になるので、

脚のせのためにオットマンを置いてみたり、

TVも大型が主流の今、目線の高さが同じかそれより上気味になると、

頭を支えるヘッドレストがあったらいいな、と感じたりします。

カウチ型ソファの良さと、この椅子の良さと、

比較するのはナンセンスですが。

メンテナンスがメーカーでちゃんとフォローできることも

名作椅子のいいところ。

将来はカバーを張替たり、置く場所も替えたりして、

この一生ものの椅子と楽しく付き合っていきたいと思います。

2011年02月03日

ル・コルビジェの色②~ラ・ロシュ邸

昨日紹介した(2/2付「ル・コルビジェの色」)カラーチャートの色が実際に使われているロシュ邸、

こんな感じです。

使用人の部屋の入り口からみたところ。

ヴィヴィットに見えるけど、実際は居心地よかったです。

ダイニングルーム。アプリコット色の壁で食欲増しそう。

階段を上がったところ。壁の色が塗り分けられているのは

「それぞれの壁の存在を明確にするため」と

写真の女性(おそらくコルビジェ財団の日本人スタッフの方)が

教えて下さいました。ドアの面と厚みの部分もちゃんと色が違う!

「住宅は住むための機械である」という言葉を残しているコルビジェですが、

機械といっても、けっして冷たくない、合理的なだけではない、

むしろ色だけでも、これだけ考えてあり、コルビジェの愛情が感じられて

観ていて幸せな気持ちになります。

加えて空間のデザインや家具なども・・・

とても言いつくせない。

こんな感じです。

使用人の部屋の入り口からみたところ。

ヴィヴィットに見えるけど、実際は居心地よかったです。

ダイニングルーム。アプリコット色の壁で食欲増しそう。

階段を上がったところ。壁の色が塗り分けられているのは

「それぞれの壁の存在を明確にするため」と

写真の女性(おそらくコルビジェ財団の日本人スタッフの方)が

教えて下さいました。ドアの面と厚みの部分もちゃんと色が違う!

「住宅は住むための機械である」という言葉を残しているコルビジェですが、

機械といっても、けっして冷たくない、合理的なだけではない、

むしろ色だけでも、これだけ考えてあり、コルビジェの愛情が感じられて

観ていて幸せな気持ちになります。

加えて空間のデザインや家具なども・・・

とても言いつくせない。

2011年02月02日

ル・コルビジェの色

家にこんなモノがあるのを思い出しました。

昨年フランスを旅した時に、パリ16区にあるコルビジェ設計のラ・ロシュ邸を訪ねた際に買った、ロシュ邸のカラーチャート。

当時(1923/25)建築にこんなに色を取り入れるのは画期的だったらしい。コルビジェが画家でもあったことも影響しているのでしょう。

現在、当時の色も忠実に復元されていて、その考えぬかれた空間の形と知的な色使いに感動したのを色を見ながら鮮やかに思い出しました。

実際のラ・ロシュ邸の様子は明日のブログ「ル・コルビジェの色②~ラ・ロシュ邸」にて

昨年フランスを旅した時に、パリ16区にあるコルビジェ設計のラ・ロシュ邸を訪ねた際に買った、ロシュ邸のカラーチャート。

当時(1923/25)建築にこんなに色を取り入れるのは画期的だったらしい。コルビジェが画家でもあったことも影響しているのでしょう。

現在、当時の色も忠実に復元されていて、その考えぬかれた空間の形と知的な色使いに感動したのを色を見ながら鮮やかに思い出しました。

実際のラ・ロシュ邸の様子は明日のブログ「ル・コルビジェの色②~ラ・ロシュ邸」にて

2011年01月19日

ロングランデザインのいいところ~イサム・ノグチ Akari

我が家の吹き抜けの照明、この家が建ったときからのものです。

和紙張りのシェードは日焼けし、ところどころ破れていました。

「照明器具、買いなおしかな。」

よく見ると、シェードにマークと“I.Noguchi”のサインが。

現在でもYamagiwaやDAIKO等で販売されているイサム・ノグチの

照明シリーズです。

建築家イサム・ノグチは1904年生まれですが、この家が建った

1960年代にはすでにこの照明シリーズはヒット商品だったんですね。

メーカーに問い合わせ、今でも同じ形、同じサイズのシェードを

別売りしているとの事。銘品はこういう時ありがたい。

取り寄せて、シェードを交換するだけですみました。

でも、一般的には照明器具本体の寿命は10年と言われていますので、

安全上、メンテナンスには注意しましょう!

和紙張りのシェードは日焼けし、ところどころ破れていました。

「照明器具、買いなおしかな。」

よく見ると、シェードにマークと“I.Noguchi”のサインが。

現在でもYamagiwaやDAIKO等で販売されているイサム・ノグチの

照明シリーズです。

建築家イサム・ノグチは1904年生まれですが、この家が建った

1960年代にはすでにこの照明シリーズはヒット商品だったんですね。

メーカーに問い合わせ、今でも同じ形、同じサイズのシェードを

別売りしているとの事。銘品はこういう時ありがたい。

取り寄せて、シェードを交換するだけですみました。

でも、一般的には照明器具本体の寿命は10年と言われていますので、

安全上、メンテナンスには注意しましょう!