› 築45年の家に住む › 2013年03月

› 築45年の家に住む › 2013年03月2013年03月13日

伝統をちょっとすすめる。

昨日のブログ「伝統をきっちり守る。」に書いた

料亭嵯峨野でのセミナーの翌日、

福岡県太宰府に行きました。

太宰府にはよく行くのですが、ここは初めてお参りしました、

太宰府天満宮から山手に上った、

ちょっと人里離れたところにある竈門(かまど)神社。

別に縁結びをお願いするのは目的ではなかったのですが。

地元では山登りで有名な宝満山の登山口にもあたり

神社のある小高いところまで石段を上ると本殿はこんなカンジです。

わりとひなびたというか、

太宰府天満宮の賑わいとは

ちがっております。

いちお、お参りして

いろんな意味で良い方々とのご縁に恵まれるようにお願いしました。

で、本来の目的はこれを観に。

なんとこの神社のお札とお守りの授与所です。

片山正通氏がインテリアデザインをし、昨年12月に完成したもの。

縁結びということもあって、女子がグループで訪れて

「かわいい~」と言ってお守りを買っていくのが

似合う雰囲気。

お守りも実際カワイイものがならんでます。

たぶんこの建物の新調とともにデザイン一新したんでしょうね。

このカウンターにはカラフルなペンが入っていて

おそらく御祈願の申込みとか絵馬に書いたりするのに

使うもの。

壁はピンク、白、ベージュの大理石が埋められてます。

これがラブリーな色合いを作っている。おひなさまの菱餅みたい。

(みなさま、厄年ではないですか?)

ショップ(ではなくてお守り授与所)から先程の本殿をのぞみます。

気のせいか、ここから見ると、本殿も

ひなびたかんじがオツに見える。

天井がまたラブリーな花のレリーフ。片山氏らしい。

ちなみに梅の花は太宰府の象徴です。

建物は神社建築のエキスパート種村強氏が設計。

むくりの屋根、白木使いが神聖な風格をだしています。

そこにガラス張りのファサードとその上のひさしは

ポリカーボネートで明かりを取り込む。

モダンなインテリアとの融合。

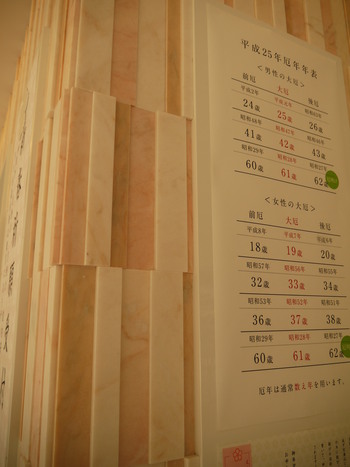

で、今回の私の注目ポイントは

建物脇の外壁を覆うの木の使い方。

縦にはしる木、ただの棒状ではありません。

写真ではわかりにくいのですが、

断面が台形、なのです。

これをだたの四角にするのと台形にするのでは

木材を製材する手間が大幅にちがうはず。

マニアックな話になりましたが、

おもわず私はうなってしまいました。

感心しすぎて写真にとりそこなったのですが、

この脇の外壁を通り裏側に行くとテラスがあり、

そこに置かれている椅子が

ジャスパー・モリソンのデザインです。

縁結び祈願の女子達が「キャー、この椅子回る~」と

言っていましたよ。

大宰府天満宮の周囲には

菊竹 清訓氏設計の九州国立博物館があったり

参道には

以前のブログ記事「隈 研吾 設計のスタバ(福岡県 太宰府天満宮参道)」にも書いたように

有名建築家の作品がここ大宰府に次々とお目見えして

それだけで足をのばして来る楽しみが増えました。

神社もやはりビジネスです。

本来の神社の役割はもちろんですが

参拝者に魅力ある地域作りをしようという

意気込みがすごく感じられます。

前日の数寄屋建築の料亭と

この日の太宰府。

どちらも伝統を守る立場でありながら

方向性がそれぞれで興味深い。

そして伝統と進化したもの、

どちらも楽しめるのが現代人の私達の良いところ。

これからの伝統ってどうなっていくんでしょうか?

料亭嵯峨野でのセミナーの翌日、

福岡県太宰府に行きました。

太宰府にはよく行くのですが、ここは初めてお参りしました、

太宰府天満宮から山手に上った、

ちょっと人里離れたところにある竈門(かまど)神社。

別に縁結びをお願いするのは目的ではなかったのですが。

地元では山登りで有名な宝満山の登山口にもあたり

神社のある小高いところまで石段を上ると本殿はこんなカンジです。

わりとひなびたというか、

太宰府天満宮の賑わいとは

ちがっております。

いちお、お参りして

いろんな意味で良い方々とのご縁に恵まれるようにお願いしました。

で、本来の目的はこれを観に。

なんとこの神社のお札とお守りの授与所です。

片山正通氏がインテリアデザインをし、昨年12月に完成したもの。

縁結びということもあって、女子がグループで訪れて

「かわいい~」と言ってお守りを買っていくのが

似合う雰囲気。

お守りも実際カワイイものがならんでます。

たぶんこの建物の新調とともにデザイン一新したんでしょうね。

このカウンターにはカラフルなペンが入っていて

おそらく御祈願の申込みとか絵馬に書いたりするのに

使うもの。

壁はピンク、白、ベージュの大理石が埋められてます。

これがラブリーな色合いを作っている。おひなさまの菱餅みたい。

(みなさま、厄年ではないですか?)

ショップ(ではなくてお守り授与所)から先程の本殿をのぞみます。

気のせいか、ここから見ると、本殿も

ひなびたかんじがオツに見える。

天井がまたラブリーな花のレリーフ。片山氏らしい。

ちなみに梅の花は太宰府の象徴です。

建物は神社建築のエキスパート種村強氏が設計。

むくりの屋根、白木使いが神聖な風格をだしています。

そこにガラス張りのファサードとその上のひさしは

ポリカーボネートで明かりを取り込む。

モダンなインテリアとの融合。

で、今回の私の注目ポイントは

建物脇の外壁を覆うの木の使い方。

縦にはしる木、ただの棒状ではありません。

写真ではわかりにくいのですが、

断面が台形、なのです。

これをだたの四角にするのと台形にするのでは

木材を製材する手間が大幅にちがうはず。

マニアックな話になりましたが、

おもわず私はうなってしまいました。

感心しすぎて写真にとりそこなったのですが、

この脇の外壁を通り裏側に行くとテラスがあり、

そこに置かれている椅子が

ジャスパー・モリソンのデザインです。

縁結び祈願の女子達が「キャー、この椅子回る~」と

言っていましたよ。

大宰府天満宮の周囲には

菊竹 清訓氏設計の九州国立博物館があったり

参道には

以前のブログ記事「隈 研吾 設計のスタバ(福岡県 太宰府天満宮参道)」にも書いたように

有名建築家の作品がここ大宰府に次々とお目見えして

それだけで足をのばして来る楽しみが増えました。

神社もやはりビジネスです。

本来の神社の役割はもちろんですが

参拝者に魅力ある地域作りをしようという

意気込みがすごく感じられます。

前日の数寄屋建築の料亭と

この日の太宰府。

どちらも伝統を守る立場でありながら

方向性がそれぞれで興味深い。

そして伝統と進化したもの、

どちらも楽しめるのが現代人の私達の良いところ。

これからの伝統ってどうなっていくんでしょうか?

2013年03月12日

伝統をきっちり守る。

先週、福岡にある老舗料亭「嵯峨野」に行きました。

こちらで優雅にお食事を、いうことではなく

この料亭を設計した建築士の前田伸治先生のセミナーに参加したのでした。

一年半前に建て替えをしたこの料亭、純粋な数寄屋建築で建てられています。

先日福岡県美しいまちづくり建築賞を受賞されました。

玄関を入ると気持ちの良い大空間が広がり

右手には「嵯峨野」の象徴的な竹林。

春の日差しが爽やかです。

歩を進めると左手には

先代の使っていた包丁が。

小さくなるまで研ぎ、柄まで細くなっています。

お店の歴史と心意気を感じる。

会場である大広間は青森から取り寄せた杉の材、

なんと9mの長押(部屋中央の横にはしっている材)が空間を貫いています。

奥には舞台があり、舞台の奥の杉の戸を開くと、

窓の向こうには中洲を通り博多湾にそそぐ那珂川が望めるという仕掛け。

うかがうところ使われている材木は青森の山から切り出し、

その材木の大きさや質の高さは現代では不可能に近いといわれる

逸品が贅沢に使われています。

私も木の事には少し関わっているものの、スゴイ材過ぎて、ためいきばかり。

しかし、建築家の前田伸治氏のお話によると

「数寄屋とは

『異風になく、結構でなく、流石にして、目に立たず』」

とのこと。数寄屋というのは茶室を起源としているらしく、

お茶の精神、つまり千利休の精神が反映されているのだそうです。

奇抜ではなく、豪華ではなく、立派であるけども、それが目立たない。

私もそれを目指したいと思います。

建物に限らず、人間としてもね。

建築だけではなく、意匠も凝っています。

この襖絵もしかり、

襖の引手にまで博多人形師の第一人者である中村信喬氏や

有田焼の今泉今右衛門氏がオリジナルで作り上げるなど、

地元九州の美術工芸の粋を集めてあり、

この数寄屋作りへの建て替えを決心した

若女将さんの心意気がひしひしと伝わります。

実はこのセミナーにはお食事もついていて

やっぱり優雅にランチ、

いやいや、数寄屋建築とともに味わうという体験!です。

お刺身ひとつとっても

つくしなどで季節感が感じられ

影に隠れているのは「おきゅうと」という

博多らしさもちらり。

建物に違わず、お料理もきっちりと

伝統と地元を守ったスタイル。

舞台の反対側には床の間。

旧暦のお雛様とさりげなく、でも咲き具合が絶妙の桜。

その広い床の間の横にはさらりと一間、2段になった飾り棚。

そこに立派な竹でできた蓋物が飾ってありました。

大きなたけのこを思わせる。

これもさりげなく季節なんですね。

セミナーのお話の中で

「床の間とは昔、書院造りの板の間に貴人が座る場所に置かれた置き畳が起源で、

よって床の間に飾るものとは、そもそもその偉い人と同じ位価値のあるものを

飾るためにある」

というお話があり、それも初めて知りました。

で、ここで私の目線はこの棚の木材に。

(写真ではわかりづらいのですが)

下は塗装された檜?

で上段は木地のままの、それも南洋材のような。

この木材の使い分け、どういう意味なんでしょか?

建築家の前田先生にお尋ねしたのですが、

「これは花梨ですかね。たしかここの料亭に昔からあった材だったと

思います。」

とのこと。

昔のお店の名残をつかうのも、またいいですね。

建築にいろいろな思いが入っている。

そしてきっと木地の上段と塗りの下段で

飾る物も使い分けると思いますが、

それは若女将さんにいつか聞いてみたいと思います。

といっても次回はプライベートで来ることに?

いつになるのでしょうか?

写真には撮れなかったのですが、

この料亭には表千家の家元の茶室「残月亭」を

寸法も、そして材もすべて同じもので作られた

茶室もあります。

拝見させていただきましたが、

畳に座ると、そこから那珂川が絶妙な位置に見え、

博多の残月亭は本家の残月亭にもない景色があるという、

心憎い趣向。

建築家と現場の大工さんはじめ皆さんで作り上げた

川の景色だというお話、聞いている方も嬉しくなりました。

本当に女将さんと若女将さんの凛とした心意気が

この建物の格を作りあげたのだな、と

感心した一日でした。

こちらで優雅にお食事を、いうことではなく

この料亭を設計した建築士の前田伸治先生のセミナーに参加したのでした。

一年半前に建て替えをしたこの料亭、純粋な数寄屋建築で建てられています。

先日福岡県美しいまちづくり建築賞を受賞されました。

玄関を入ると気持ちの良い大空間が広がり

右手には「嵯峨野」の象徴的な竹林。

春の日差しが爽やかです。

歩を進めると左手には

先代の使っていた包丁が。

小さくなるまで研ぎ、柄まで細くなっています。

お店の歴史と心意気を感じる。

会場である大広間は青森から取り寄せた杉の材、

なんと9mの長押(部屋中央の横にはしっている材)が空間を貫いています。

奥には舞台があり、舞台の奥の杉の戸を開くと、

窓の向こうには中洲を通り博多湾にそそぐ那珂川が望めるという仕掛け。

うかがうところ使われている材木は青森の山から切り出し、

その材木の大きさや質の高さは現代では不可能に近いといわれる

逸品が贅沢に使われています。

私も木の事には少し関わっているものの、スゴイ材過ぎて、ためいきばかり。

しかし、建築家の前田伸治氏のお話によると

「数寄屋とは

『異風になく、結構でなく、流石にして、目に立たず』」

とのこと。数寄屋というのは茶室を起源としているらしく、

お茶の精神、つまり千利休の精神が反映されているのだそうです。

奇抜ではなく、豪華ではなく、立派であるけども、それが目立たない。

私もそれを目指したいと思います。

建物に限らず、人間としてもね。

建築だけではなく、意匠も凝っています。

この襖絵もしかり、

襖の引手にまで博多人形師の第一人者である中村信喬氏や

有田焼の今泉今右衛門氏がオリジナルで作り上げるなど、

地元九州の美術工芸の粋を集めてあり、

この数寄屋作りへの建て替えを決心した

若女将さんの心意気がひしひしと伝わります。

実はこのセミナーにはお食事もついていて

やっぱり優雅にランチ、

いやいや、数寄屋建築とともに味わうという体験!です。

お刺身ひとつとっても

つくしなどで季節感が感じられ

影に隠れているのは「おきゅうと」という

博多らしさもちらり。

建物に違わず、お料理もきっちりと

伝統と地元を守ったスタイル。

舞台の反対側には床の間。

旧暦のお雛様とさりげなく、でも咲き具合が絶妙の桜。

その広い床の間の横にはさらりと一間、2段になった飾り棚。

そこに立派な竹でできた蓋物が飾ってありました。

大きなたけのこを思わせる。

これもさりげなく季節なんですね。

セミナーのお話の中で

「床の間とは昔、書院造りの板の間に貴人が座る場所に置かれた置き畳が起源で、

よって床の間に飾るものとは、そもそもその偉い人と同じ位価値のあるものを

飾るためにある」

というお話があり、それも初めて知りました。

で、ここで私の目線はこの棚の木材に。

(写真ではわかりづらいのですが)

下は塗装された檜?

で上段は木地のままの、それも南洋材のような。

この木材の使い分け、どういう意味なんでしょか?

建築家の前田先生にお尋ねしたのですが、

「これは花梨ですかね。たしかここの料亭に昔からあった材だったと

思います。」

とのこと。

昔のお店の名残をつかうのも、またいいですね。

建築にいろいろな思いが入っている。

そしてきっと木地の上段と塗りの下段で

飾る物も使い分けると思いますが、

それは若女将さんにいつか聞いてみたいと思います。

といっても次回はプライベートで来ることに?

いつになるのでしょうか?

写真には撮れなかったのですが、

この料亭には表千家の家元の茶室「残月亭」を

寸法も、そして材もすべて同じもので作られた

茶室もあります。

拝見させていただきましたが、

畳に座ると、そこから那珂川が絶妙な位置に見え、

博多の残月亭は本家の残月亭にもない景色があるという、

心憎い趣向。

建築家と現場の大工さんはじめ皆さんで作り上げた

川の景色だというお話、聞いている方も嬉しくなりました。

本当に女将さんと若女将さんの凛とした心意気が

この建物の格を作りあげたのだな、と

感心した一日でした。