› 築45年の家に住む › 古いウチのこと

› 築45年の家に住む › 古いウチのこと2015年04月01日

床の間にしつらえる、ということ。

4月になりましたね。

私の住む福岡では早くも先週末(3月29日)に桜の満開宣言がありました。

すっかり春到来です。いい季節になってきました。

我が家の和室の床の間も桜の季節に合わせて模様替えしてみました。

有田の仁窯・小畑祐司さんの八重桜の花入れ。

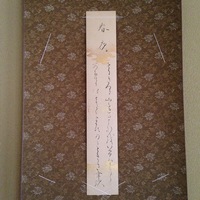

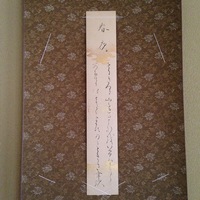

そしてこの家の祖父が持っていた和歌の短冊「春夜」という題。

(でもなんと書いてあるかはじつは読めません、すみません(笑))

この床飾りにする前は季節的にも雛祭りの飾りにしていました。

私の住むこのあたりでは雛飾りは春分の日過ぎから旧暦のおひなさままで、

約2か月ほど飾ることが多いので、前半は木目込み人形のお雛様を

後半は義母が集めていた雛道具の「貝合わせ」をアンティークの帯に散らして。

両側に下がるのは、こちらの地方で「さげもん」といわれる吊るし飾り。

ひとつは義母の手作りのちりめん細工、

もうひとつは私の祖母の家から譲り受けた筑後地方の柳川毬のさげもんです。

”築45年の我が家”にはさすがに古い家だけあって季節の絵をあしらった掛け軸や置物など何やらいろいろありまして、

きっと昭和の頃の家はみんなそうだったのでは?

それらを床の間に飾ってあげないと、と思ってしまうのです。とくに雛人形などは箱から出してあげないとかわいそうな気がして。

それにしても考えてみれば、床の間というのは飾るだけで季節感が一気に演出できる、小さいスペースながらも特別な空間ですね。

和室ながらのシンプルな空間。

今年の初めに呼んだ本、

岡倉覚三(天心)の「茶の本」。

茶の湯について書かれたものですが、

原本はなんと英語、そして

翻訳されたのも昭和初期ということで

ちょっと難しかったのですが。

「茶室はただ暫美的感情を満足さすためにおかれるモノを除いては、全く空虚である。」

という一文があります。

我が家は茶室ではありませんが、和室も同じ、基本は主張のないシンプルな空間、しかし床の間に飾るものによって季節ばかりでなく、時には思いやメッセージを伝える演出の場にもなります。

普段は空虚というのが、西洋のインテリアにはない感覚。

空虚だから、今や「使い道の定まらない空間」に和室はなっているのかもしれませんが。

そもそもは位の高い人が座る場所が今の床の間の起源といわれています。

飾り物などをしてその場所を拝み見るという昔の人の風流な習慣、

ちょっとロマンチックだな、と感じました。

私の住む福岡では早くも先週末(3月29日)に桜の満開宣言がありました。

すっかり春到来です。いい季節になってきました。

我が家の和室の床の間も桜の季節に合わせて模様替えしてみました。

有田の仁窯・小畑祐司さんの八重桜の花入れ。

そしてこの家の祖父が持っていた和歌の短冊「春夜」という題。

(でもなんと書いてあるかはじつは読めません、すみません(笑))

この床飾りにする前は季節的にも雛祭りの飾りにしていました。

私の住むこのあたりでは雛飾りは春分の日過ぎから旧暦のおひなさままで、

約2か月ほど飾ることが多いので、前半は木目込み人形のお雛様を

後半は義母が集めていた雛道具の「貝合わせ」をアンティークの帯に散らして。

両側に下がるのは、こちらの地方で「さげもん」といわれる吊るし飾り。

ひとつは義母の手作りのちりめん細工、

もうひとつは私の祖母の家から譲り受けた筑後地方の柳川毬のさげもんです。

”築45年の我が家”にはさすがに古い家だけあって季節の絵をあしらった掛け軸や置物など何やらいろいろありまして、

きっと昭和の頃の家はみんなそうだったのでは?

それらを床の間に飾ってあげないと、と思ってしまうのです。とくに雛人形などは箱から出してあげないとかわいそうな気がして。

それにしても考えてみれば、床の間というのは飾るだけで季節感が一気に演出できる、小さいスペースながらも特別な空間ですね。

和室ながらのシンプルな空間。

今年の初めに呼んだ本、

岡倉覚三(天心)の「茶の本」。

茶の湯について書かれたものですが、

原本はなんと英語、そして

翻訳されたのも昭和初期ということで

ちょっと難しかったのですが。

「茶室はただ暫美的感情を満足さすためにおかれるモノを除いては、全く空虚である。」

という一文があります。

我が家は茶室ではありませんが、和室も同じ、基本は主張のないシンプルな空間、しかし床の間に飾るものによって季節ばかりでなく、時には思いやメッセージを伝える演出の場にもなります。

普段は空虚というのが、西洋のインテリアにはない感覚。

空虚だから、今や「使い道の定まらない空間」に和室はなっているのかもしれませんが。

そもそもは位の高い人が座る場所が今の床の間の起源といわれています。

飾り物などをしてその場所を拝み見るという昔の人の風流な習慣、

ちょっとロマンチックだな、と感じました。

2015年03月31日

築45年の耐震について考える。

10日ほど前になりますが、住宅の耐震セミナーに参加してきました。

この日(3/20)は、私の住む福岡市で10年前に「福岡西方沖地震」が起こった日。

このセミナーというのも、その日に合わせて住宅の耐震の意識を高めてもらおうと

一般市民150人を募集して開催されたものでした。

東日本大震災の後、関東や東海地方に比べて安全なように感じられる福岡。

でも考えてみればたった10年前に震度5~6の地震があったのを、自ら経験しながら忘れそうになっていました。

3時間に及ぶセミナーでは地震のメカニズムから福岡市内をはしる断層についてのレクチャー、

そして住宅の耐震基準についての説明。

その中でも"築45年の家に住む"私にとって最も興味深い、というか耳の痛いお話というのは

「昭和56年(1983年)以前の住宅は現在の耐震基準の前の前の基準、

よって現在の耐震基準では95%の家が基準を満たしていない。」

という事実。

我が家も当然それに当てはまるでしょう。

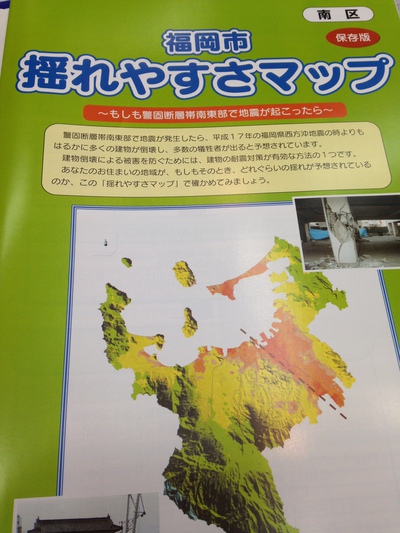

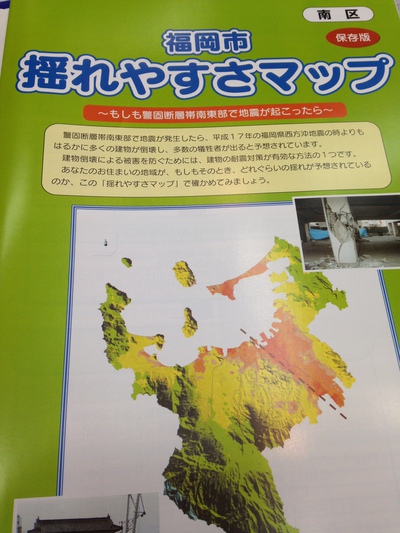

福岡市では区ごとに「揺れやすさマップ」というリーフレットを作成していて、福岡市をはしる警固断層からの距離や地盤から自分の住む場所の予想震度がわかるようになっています。

ちなみに我が家のエリアは「耐震性の低い木造住宅では、倒壊するものがある。」-それはまさにウチです。

そこで、福岡市では対策として、一件3000円の個人負担で住宅の「耐震診断」をしてくれる制度があります。

それから耐震補強の工事が必要な場合には補助金の制度もあり、4月からは福岡県内の全自治体でも同様の補助金制度が整うのだそうです。

自分の命だけではなく、地域全体の安全のためにも、地震に対して我が家を考えるいい機会になりました。

この日(3/20)は、私の住む福岡市で10年前に「福岡西方沖地震」が起こった日。

このセミナーというのも、その日に合わせて住宅の耐震の意識を高めてもらおうと

一般市民150人を募集して開催されたものでした。

東日本大震災の後、関東や東海地方に比べて安全なように感じられる福岡。

でも考えてみればたった10年前に震度5~6の地震があったのを、自ら経験しながら忘れそうになっていました。

3時間に及ぶセミナーでは地震のメカニズムから福岡市内をはしる断層についてのレクチャー、

そして住宅の耐震基準についての説明。

その中でも"築45年の家に住む"私にとって最も興味深い、というか耳の痛いお話というのは

「昭和56年(1983年)以前の住宅は現在の耐震基準の前の前の基準、

よって現在の耐震基準では95%の家が基準を満たしていない。」

という事実。

我が家も当然それに当てはまるでしょう。

福岡市では区ごとに「揺れやすさマップ」というリーフレットを作成していて、福岡市をはしる警固断層からの距離や地盤から自分の住む場所の予想震度がわかるようになっています。

ちなみに我が家のエリアは「耐震性の低い木造住宅では、倒壊するものがある。」-それはまさにウチです。

そこで、福岡市では対策として、一件3000円の個人負担で住宅の「耐震診断」をしてくれる制度があります。

それから耐震補強の工事が必要な場合には補助金の制度もあり、4月からは福岡県内の全自治体でも同様の補助金制度が整うのだそうです。

自分の命だけではなく、地域全体の安全のためにも、地震に対して我が家を考えるいい機会になりました。

2013年01月28日

ペットのいるおうちの網戸を強くする?

こんな冬に網戸のお話、とは思いましたが

先日我が家の網戸を実験的に張り替えてみました、

「ステンレス網戸」に。

犬や猫など飼っていらっしゃるお宅、網戸すぐに破れませんか?

こうやってアイアンクローでガリガリしたり

こうやって全体重でのしかかったり

我が家の愚犬はインターホンのピンポンが鳴ると、

大興奮して外に出たがり、それで夏に網戸は大ダメージ。

網戸の網目が広がり、しまいには網戸からネットがとれてしまう始末。

そこでサッシ屋さんに相談して、このステンレス素材のネットに

張り替えてみました。

触ったカンジもやはり、丈夫そうです。

さらに強化!

網戸を枠にはめ込む部分、

通常はゴムの枠で抑えるだけなのですが、

そこにさらにコーキングを施すことに。

(枠に沿った茶色の部分)

プロに張り替えをお願いするからには

効果大になるよう、厳重にしていただかなくては。

これで絶対に網戸が破れたり外れたりすることはない、

とは言えませんが、随分対策にはなると思います。

ただし張り替えをプロに頼めば費用もかかりますので、

市販の網戸張り替えのキットで通常のネットをご自分で破れたら張り替える、を

くりかえすのも、ひとつ(手間はかかりますが)だとは思います。

網戸の色も目立たず、外も違和感なく見えますよ。

夏になって、その効果を検証するのが楽しみ!

先日我が家の網戸を実験的に張り替えてみました、

「ステンレス網戸」に。

犬や猫など飼っていらっしゃるお宅、網戸すぐに破れませんか?

こうやってアイアンクローでガリガリしたり

こうやって全体重でのしかかったり

我が家の愚犬はインターホンのピンポンが鳴ると、

大興奮して外に出たがり、それで夏に網戸は大ダメージ。

網戸の網目が広がり、しまいには網戸からネットがとれてしまう始末。

そこでサッシ屋さんに相談して、このステンレス素材のネットに

張り替えてみました。

触ったカンジもやはり、丈夫そうです。

さらに強化!

網戸を枠にはめ込む部分、

通常はゴムの枠で抑えるだけなのですが、

そこにさらにコーキングを施すことに。

(枠に沿った茶色の部分)

プロに張り替えをお願いするからには

効果大になるよう、厳重にしていただかなくては。

これで絶対に網戸が破れたり外れたりすることはない、

とは言えませんが、随分対策にはなると思います。

ただし張り替えをプロに頼めば費用もかかりますので、

市販の網戸張り替えのキットで通常のネットをご自分で破れたら張り替える、を

くりかえすのも、ひとつ(手間はかかりますが)だとは思います。

網戸の色も目立たず、外も違和感なく見えますよ。

夏になって、その効果を検証するのが楽しみ!

2012年12月22日

ウッドデッキの修理、我が家の場合

実は前回のブログ「無垢テーブル切断!」と同時にやっていたのですが、

我が家のウッドデッキの修理、をしました。

春~秋のBBQやソトメシ(我が家では「デッキでごはん」の意味なのですが)のシーズンが終わり

花が散り、落ち葉も落ちてしまった今、このデッキのメンテナンスをするのです。

だいだい1~2年に一度、デッキ材の保護のために塗装をしてはいるのですが、

さすがに雨ざらし、日ざらしで11年もたつと

木がボロボロになったり、反ってきたりして

放っておくと危ない状態に。

というわけで、部分的に悪いところの材を入れ替えます。

実家の材木屋から仕入れた材は米杉と檜。

米杉はデッキ部分に。

檜はデッキを支えている「大引」の補強に使います。

大工さんに取り付けてもらう前に材の全面に保護・防腐のための塗装をしておきます。

無垢の場合、片面だけ塗ると反ったりする原因になるので。

使っていると塗装は「キシラデコール」。

ホームセンターにも売っているもの。

ちなみにこのようなデッキに塗るときは、ご覧のようなコテ刷毛でアタッチメントをつけて

ご覧のようにモップのように塗るのが楽でオススメ。

あとは大工さんにおまかせ、で見守るばかり。

悪くなった材をはがし、新しい材に入れ替えていきます。

デッキをはがすと、下の大引もかなりボロボロになっていますね。

この大引は簡単に取り外せないので、横に檜材を添えて補強します。

写真だとあっという間に出来上がり。

茶色の部分が新しくした材のところ。

大工さん、お疲れ様でした。

このデッキは作る時から、私のわがままで

表面にビスを見せたくない、と

裏から材を止めつけているので

大工さんはデッキウラに潜って寝転んで、の大変な作業なのです。

いつもスミマセン。

で、ここからまた私のひとり労働が。

デッキの古い材にこびりついた苔をデッキブラシで洗います。

気分は船乗り、か?

ふと手を止めて見上げると、

造園屋さんも冬の庭木のお手入れ中でした。

おたがい寒い中、お疲れ様です!

と勝手に一体感。

洗って一日デッキを乾燥させ、

そしてさらに全体に塗装を2回。

仕上げは黒に塗りました。和風の庭に合うように。

保護が目的なので、表面だけではなく、

側面も、細かい部分もなるべく残さず塗ります。

で、ようやくメンテナンス終了。

いやー、お疲れ様です、

と一人自己満足でながめていると

「ペンキ塗りたて」を理解できない我が家の愚犬(しょうがないけど)

デッキを思い切り横切って侵入!!

Oh,No!!!!!

この後は室内の床掃除につづく、のでした。

我が家のウッドデッキの修理、をしました。

春~秋のBBQやソトメシ(我が家では「デッキでごはん」の意味なのですが)のシーズンが終わり

花が散り、落ち葉も落ちてしまった今、このデッキのメンテナンスをするのです。

だいだい1~2年に一度、デッキ材の保護のために塗装をしてはいるのですが、

さすがに雨ざらし、日ざらしで11年もたつと

木がボロボロになったり、反ってきたりして

放っておくと危ない状態に。

というわけで、部分的に悪いところの材を入れ替えます。

実家の材木屋から仕入れた材は米杉と檜。

米杉はデッキ部分に。

檜はデッキを支えている「大引」の補強に使います。

大工さんに取り付けてもらう前に材の全面に保護・防腐のための塗装をしておきます。

無垢の場合、片面だけ塗ると反ったりする原因になるので。

使っていると塗装は「キシラデコール」。

ホームセンターにも売っているもの。

ちなみにこのようなデッキに塗るときは、ご覧のようなコテ刷毛でアタッチメントをつけて

ご覧のようにモップのように塗るのが楽でオススメ。

あとは大工さんにおまかせ、で見守るばかり。

悪くなった材をはがし、新しい材に入れ替えていきます。

デッキをはがすと、下の大引もかなりボロボロになっていますね。

この大引は簡単に取り外せないので、横に檜材を添えて補強します。

写真だとあっという間に出来上がり。

茶色の部分が新しくした材のところ。

大工さん、お疲れ様でした。

このデッキは作る時から、私のわがままで

表面にビスを見せたくない、と

裏から材を止めつけているので

大工さんはデッキウラに潜って寝転んで、の大変な作業なのです。

いつもスミマセン。

で、ここからまた私のひとり労働が。

デッキの古い材にこびりついた苔をデッキブラシで洗います。

気分は船乗り、か?

ふと手を止めて見上げると、

造園屋さんも冬の庭木のお手入れ中でした。

おたがい寒い中、お疲れ様です!

と勝手に一体感。

洗って一日デッキを乾燥させ、

そしてさらに全体に塗装を2回。

仕上げは黒に塗りました。和風の庭に合うように。

保護が目的なので、表面だけではなく、

側面も、細かい部分もなるべく残さず塗ります。

で、ようやくメンテナンス終了。

いやー、お疲れ様です、

と一人自己満足でながめていると

「ペンキ塗りたて」を理解できない我が家の愚犬(しょうがないけど)

デッキを思い切り横切って侵入!!

Oh,No!!!!!

この後は室内の床掃除につづく、のでした。

2012年07月21日

自宅の庭に森を作る、ということ

前回のブログから2週間あまり経ったのに、

いまだにここ北部九州は豪雨が続くという

異常な7月。

この天候で私も現在進行中の無垢の木を用いた家具製作が

木が乾燥しきれず、滞っている状態です。

さて、そんな中、

我が家では植木屋さんが

この時期の庭木の剪定中です。

猛暑と雨の中、お疲れ様です。

年二回の剪定、

家同様にすでに45年間、ここに植えられている木々は

現代の「ガーデニング」風とは違って

自分では手入れが出来ない木々ばかり、

そうでなくても大木になっているため、

維持していくのもなかなか大変です。

しかし前回のブログ「森林について考えよう。」を読んでくれた友人が教えてくれた、植物生態学者の宮脇昭氏。

被災地のがれきを使って植林をすることを

提唱されている方で

最近その氏の著書を読んでいるのですが、

最後の章に書いてあるのが

「自宅の庭に森をつくろう」

ということなのです。

家の周りに木を植えたり、生垣を作れば

環境をよくする以外に災害を防ぐ役割もあるとか。

そして、植える木の種類はその土地に昔から根付いている

樹木が良いそうです。

ちなみにここ九州だと「常緑広葉樹」。

つまり冬に落葉しない、そして葉っぱの大きい木。

というわけで、あらためて我が家の庭を見渡すと、

ちゃんとありました。

カシの木。

我が家では敷地の周りに

生垣として植えられてます。

これはクロガネモチ。

かなり大木になって

このあたりは確かに森のように

なっています。

冬には赤い実をつけるので

我が家では枝を切ってクリスマスホーリーのように

活けているのですが、

その赤い実は野鳥のエサになっているようです。

おととしに花が可愛いから、と

ツバキを植えたのですが、

これも常緑広葉樹だそう。

つつじなども常緑広葉樹なので

馴染みのある木も多いですね。

何気なく植えられているけど

何十年も枯れずに育つということは

その土地にあっているということ。

まさに適材適所。

園芸ショップで売られている小さな苗からでも

庭に森をつくる第一歩になりそうです。

庭を維持するのが負担に思っていたりも

しましたが、

「森を作っている」と思えば

なんとなく豊かな気持ちになれます。

そして森は他の生物をはぐぐみます。

ふと見ると、家の外壁にセミの抜け殻が。

夏空ももうすぐです。

いまだにここ北部九州は豪雨が続くという

異常な7月。

この天候で私も現在進行中の無垢の木を用いた家具製作が

木が乾燥しきれず、滞っている状態です。

さて、そんな中、

我が家では植木屋さんが

この時期の庭木の剪定中です。

猛暑と雨の中、お疲れ様です。

年二回の剪定、

家同様にすでに45年間、ここに植えられている木々は

現代の「ガーデニング」風とは違って

自分では手入れが出来ない木々ばかり、

そうでなくても大木になっているため、

維持していくのもなかなか大変です。

しかし前回のブログ「森林について考えよう。」を読んでくれた友人が教えてくれた、植物生態学者の宮脇昭氏。

被災地のがれきを使って植林をすることを

提唱されている方で

最近その氏の著書を読んでいるのですが、

最後の章に書いてあるのが

「自宅の庭に森をつくろう」

ということなのです。

家の周りに木を植えたり、生垣を作れば

環境をよくする以外に災害を防ぐ役割もあるとか。

そして、植える木の種類はその土地に昔から根付いている

樹木が良いそうです。

ちなみにここ九州だと「常緑広葉樹」。

つまり冬に落葉しない、そして葉っぱの大きい木。

というわけで、あらためて我が家の庭を見渡すと、

ちゃんとありました。

カシの木。

我が家では敷地の周りに

生垣として植えられてます。

これはクロガネモチ。

かなり大木になって

このあたりは確かに森のように

なっています。

冬には赤い実をつけるので

我が家では枝を切ってクリスマスホーリーのように

活けているのですが、

その赤い実は野鳥のエサになっているようです。

おととしに花が可愛いから、と

ツバキを植えたのですが、

これも常緑広葉樹だそう。

つつじなども常緑広葉樹なので

馴染みのある木も多いですね。

何気なく植えられているけど

何十年も枯れずに育つということは

その土地にあっているということ。

まさに適材適所。

園芸ショップで売られている小さな苗からでも

庭に森をつくる第一歩になりそうです。

庭を維持するのが負担に思っていたりも

しましたが、

「森を作っている」と思えば

なんとなく豊かな気持ちになれます。

そして森は他の生物をはぐぐみます。

ふと見ると、家の外壁にセミの抜け殻が。

夏空ももうすぐです。

2012年06月20日

アイビーの壁を育てる。

梅雨真っ盛りの福岡、

我が家も庭の木々や草花がグングン伸びてます。

家の裏手にある物置の脇に植えたアイビーもつるを伸ばして

ようやく壁をつたってきました。ウレシイ。

実はリビングの窓から物置が丸見えで、この存在感をどうにか

消したくて、数年前から挿し木していたもの。

以前に借りていたアパートがアイビーに覆われて

とてもいい雰囲気でした。

当時オーナーご夫婦が最上階に住まわれていて

いつも庭の手入れをされたり、

ポーチに花を活けられたり、

建物に愛情が注がれているのが感じられて、

年月が経つほどに長く伸びたアイビーがいい味わいを出している。

物置だけだったら、我が家もそんな雰囲気を試せるのではないかと。

何年かかるかわかりませんが、アイビー小屋、

楽しみに作っていこうと思います。

我が家も庭の木々や草花がグングン伸びてます。

家の裏手にある物置の脇に植えたアイビーもつるを伸ばして

ようやく壁をつたってきました。ウレシイ。

実はリビングの窓から物置が丸見えで、この存在感をどうにか

消したくて、数年前から挿し木していたもの。

以前に借りていたアパートがアイビーに覆われて

とてもいい雰囲気でした。

当時オーナーご夫婦が最上階に住まわれていて

いつも庭の手入れをされたり、

ポーチに花を活けられたり、

建物に愛情が注がれているのが感じられて、

年月が経つほどに長く伸びたアイビーがいい味わいを出している。

物置だけだったら、我が家もそんな雰囲気を試せるのではないかと。

何年かかるかわかりませんが、アイビー小屋、

楽しみに作っていこうと思います。

2012年06月12日

「博多の夏」の飾りモノ

旧暦の端午の節句まで飾っていた五月飾り。

その後、我が家ではこれが季節の飾りです。

7月1日から15日にかけて行われる博多祇園山笠。

その「飾り山」の土鈴。

総鎮守の櫛田神社でこの時期売られているもので

金太郎と浦島太郎。素朴なカンジがカワイイ。

数年おきに買っていますが、作風が時々変わったりしてこんなのもありました。

恵比寿サマ。

実際の飾り山は、というと

随分豪華ですね。

毎年テーマも変わり、

歴史時代物(ウラ側は子供が喜ぶアニメ等)

これは7月1日から博多の町のあちこちに登場します。

(博多のヒトはご存知でしょうが、

念のため)

一緒に絵馬も飾っています。

飾り山の様子が細かく描かれていて、これもいい。

杉の板に描かれているので、毎年飾るたびに板の色が日にやけて

だんだんあめ色になってきます。

そして「テボ」。

行事のひとつ、箱崎浜の汐井(真砂)を入れた籠。

伝統のお祭り、昔からこの籠だったんでしょうね。

これを飾ったり、眺めたりすると、なんだかさわやかな気分に。

山笠が梅雨を吹き飛ばし、

夏を運んできてくるからです。

その後、我が家ではこれが季節の飾りです。

7月1日から15日にかけて行われる博多祇園山笠。

その「飾り山」の土鈴。

総鎮守の櫛田神社でこの時期売られているもので

金太郎と浦島太郎。素朴なカンジがカワイイ。

数年おきに買っていますが、作風が時々変わったりしてこんなのもありました。

恵比寿サマ。

実際の飾り山は、というと

随分豪華ですね。

毎年テーマも変わり、

歴史時代物(ウラ側は子供が喜ぶアニメ等)

これは7月1日から博多の町のあちこちに登場します。

(博多のヒトはご存知でしょうが、

念のため)

一緒に絵馬も飾っています。

飾り山の様子が細かく描かれていて、これもいい。

杉の板に描かれているので、毎年飾るたびに板の色が日にやけて

だんだんあめ色になってきます。

そして「テボ」。

行事のひとつ、箱崎浜の汐井(真砂)を入れた籠。

伝統のお祭り、昔からこの籠だったんでしょうね。

これを飾ったり、眺めたりすると、なんだかさわやかな気分に。

山笠が梅雨を吹き飛ばし、

夏を運んできてくるからです。

2012年04月08日

デザインシャワー水栓、自分で換えてみる。

我が家のお風呂場、20年ほど前に改装したのですが、

シャワーの水栓金具がとうとう故障(シャワーとカランが切り替え不能)!

そこで、この際、こだわったデザインに取り換えてみました。

シャワーヘッドはドイツ・グローエ(GROHE)社のその名も「レインシャワー」。

直径13cmもあって、まさに「ハスくち(蓮口)」といったカンジ。

水栓本体はイタリアンデザインで日本のメーカー、カクダイのもの。

どちらもデザインで選び、今回はインターネットで購入しました。

取り換えの際に選ぶポイントとしては、

既存のサーモスタット混合栓の湯と水の管の間隔を測ること。

この間隔に対応した機種を探します。

どのメーカーでも、同じデザインで、固定の間隔のタイプと、調整可能なタイプとがあり、ウェブカタログなどでも図面を確認できます。

今回私は別々のメーカーのものを組み合わせしたのですが、

組み合わせはだいたい可能、ただし各メーカーで繋ぎ目のアダプターの金具などが必要だったりするなので、そのあたりも要確認です。

ちなみに我が家の以前のシャワーはTOTOだったので、シャワーのホルダーもTOTO製。

そのホルダーを残すために、シャワーホースは

TOTO製にしました。

ややこしいことに、メーカーによって

ホールド部分の形状が違うため、

ホースとホルダーはメーカーを揃えましょう。

これも、ポイントです。

で、サーモスタット水栓というのは、取り換えるのが

割りと簡単らしい、ということで、今回自分でとりかえてみました。

(けっこう必死に作業していたため、写真を撮り忘れましたが)

特別な道具として必要といえば、専用の防水テープ(50円くらい)ぐらいで

家庭にある工具を使って、説明書を読みながら、

なんとかできましたよ。

もちろん、シャワーヘッドだけでも、交換可能。

このGROHE社のシャワーヘッドには各社対応のアダプターがついていたので

どのメーカーのホースとも、簡単に接続できます。

ピカピカの新しい水栓金具、

ちょっとした、デザインホテルのバス気分です。

シャワーの水栓金具がとうとう故障(シャワーとカランが切り替え不能)!

そこで、この際、こだわったデザインに取り換えてみました。

シャワーヘッドはドイツ・グローエ(GROHE)社のその名も「レインシャワー」。

直径13cmもあって、まさに「ハスくち(蓮口)」といったカンジ。

水栓本体はイタリアンデザインで日本のメーカー、カクダイのもの。

どちらもデザインで選び、今回はインターネットで購入しました。

取り換えの際に選ぶポイントとしては、

既存のサーモスタット混合栓の湯と水の管の間隔を測ること。

この間隔に対応した機種を探します。

どのメーカーでも、同じデザインで、固定の間隔のタイプと、調整可能なタイプとがあり、ウェブカタログなどでも図面を確認できます。

今回私は別々のメーカーのものを組み合わせしたのですが、

組み合わせはだいたい可能、ただし各メーカーで繋ぎ目のアダプターの金具などが必要だったりするなので、そのあたりも要確認です。

ちなみに我が家の以前のシャワーはTOTOだったので、シャワーのホルダーもTOTO製。

そのホルダーを残すために、シャワーホースは

TOTO製にしました。

ややこしいことに、メーカーによって

ホールド部分の形状が違うため、

ホースとホルダーはメーカーを揃えましょう。

これも、ポイントです。

で、サーモスタット水栓というのは、取り換えるのが

割りと簡単らしい、ということで、今回自分でとりかえてみました。

(けっこう必死に作業していたため、写真を撮り忘れましたが)

特別な道具として必要といえば、専用の防水テープ(50円くらい)ぐらいで

家庭にある工具を使って、説明書を読みながら、

なんとかできましたよ。

もちろん、シャワーヘッドだけでも、交換可能。

このGROHE社のシャワーヘッドには各社対応のアダプターがついていたので

どのメーカーのホースとも、簡単に接続できます。

ピカピカの新しい水栓金具、

ちょっとした、デザインホテルのバス気分です。

2012年01月01日

築45年の家から謹賀新年

2012年、あけましておめでとうございます。

このブログも始めてもうすぐ1年、

古い家の良さを見出しながら今の生活を楽しむ暮らしや

インテリア関係の事など、今年もお伝えしていきますので

どうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年末をバタバタを過ごし、年が明けて元旦は

我が家で静かに新年を迎えました。

私がこの家に住んで13年、その前から変わらない

我が家の新年の様子です。

床飾りはいつも生け花と鏡餅、そして「梅に鶯」の掛け軸。

床飾りはいつも生け花と鏡餅、そして「梅に鶯」の掛け軸。

生け花はお玄猪(げんちょ)と言われる、イノシシの頭に似ているところから

そう呼ばれる、鋳物の花器に活けています。お正月独特の花材(松、南天、柳など)を買いこんで

床の間らしく、勝手流ながら超スタンダードな和風に生け込むのが楽しい。

鏡餅は昆布やするめ、干柿を一緒に飾ります。

それぞれの由来をいつも義母から聞きながら飾るのが

季節の風物詩。

おせちは大晦日に義母とあーでもない、こーでもない、と

わいわい言いながらお重に詰めるのが年中行事。

料理上手な義母はおせちの具材や「がめ煮」を美味しく作って

今年のお重もいいカンジに出来上がりました。

お雑煮は「博多雑煮」。これも義母のスぺシャリテです。

中に隠れていますが、お餅は長年おつきあいのあるところから頂いた

杵つきの丸餅。これも古くから住んでいるたまものです。

今では少なくなりましたが、祝日には国旗を掲げるのも古いウチらしいでしょう?

皆様にとって新しい年が素敵な1年となりますように。

このブログも始めてもうすぐ1年、

古い家の良さを見出しながら今の生活を楽しむ暮らしや

インテリア関係の事など、今年もお伝えしていきますので

どうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年末をバタバタを過ごし、年が明けて元旦は

我が家で静かに新年を迎えました。

私がこの家に住んで13年、その前から変わらない

我が家の新年の様子です。

生け花はお玄猪(げんちょ)と言われる、イノシシの頭に似ているところから

そう呼ばれる、鋳物の花器に活けています。お正月独特の花材(松、南天、柳など)を買いこんで

床の間らしく、勝手流ながら超スタンダードな和風に生け込むのが楽しい。

鏡餅は昆布やするめ、干柿を一緒に飾ります。

それぞれの由来をいつも義母から聞きながら飾るのが

季節の風物詩。

おせちは大晦日に義母とあーでもない、こーでもない、と

わいわい言いながらお重に詰めるのが年中行事。

料理上手な義母はおせちの具材や「がめ煮」を美味しく作って

今年のお重もいいカンジに出来上がりました。

お雑煮は「博多雑煮」。これも義母のスぺシャリテです。

中に隠れていますが、お餅は長年おつきあいのあるところから頂いた

杵つきの丸餅。これも古くから住んでいるたまものです。

今では少なくなりましたが、祝日には国旗を掲げるのも古いウチらしいでしょう?

皆様にとって新しい年が素敵な1年となりますように。

2011年12月20日

古い家の必須お掃除ツール

今年もあと十日あまりとなりました。

今日は暖かい一日、よって大掃除決行!

というわけで、私の欠かせない2大掃除道具は

新旧取り合わせのこのふたつ。

写真左のはたき、なんて今、なかなか使わないと思いますが、

実際私もこの古いうちに住み始めてから、知った便利さ!

障子の桟とか、和室の鴨居とか、

ちょこちょこホコリのたまりそうな部分が多いのが

古い家。

このはたきで一気に、はたき落としてしまいます。

昔、本屋さんとか、よくパタパタしてたような。

ひらひらしているだけのようで、これが実は優秀!

最近のハンディモップよりも楽に、

でもしっかりホコリがとれてる!

この長い竹の柄で、手の届かない高い天井の

照明器具のウラまで届くし。

時には何十年前?のほこりがどさっと落ちてきたりして、快感。

昔の物ながら、すぐれものです。

もうひとつはその名も「マドピカ」くん。

窓の内と外を強力磁石ではさんで拭くモノです。

古い家の作りとして、廊下や縁側がある、

それだけ窓の枚数もあるわけで、

ましてや、今のような寒い時期や蚊の多い夏の日、

いちいち窓の外側にまわって、手で拭いてなんていられない!2階なんてアブナイし。

これは家の中からワイパーのように拭いていけば

まるでプロのような仕上がりの綺麗さに!

ちなみにペアガラスも対応できるのでスゴイ。

我が家ではこれが2代目。

なくてはならない存在です。

今日は暖かい一日、よって大掃除決行!

というわけで、私の欠かせない2大掃除道具は

新旧取り合わせのこのふたつ。

写真左のはたき、なんて今、なかなか使わないと思いますが、

実際私もこの古いうちに住み始めてから、知った便利さ!

障子の桟とか、和室の鴨居とか、

ちょこちょこホコリのたまりそうな部分が多いのが

古い家。

このはたきで一気に、はたき落としてしまいます。

昔、本屋さんとか、よくパタパタしてたような。

ひらひらしているだけのようで、これが実は優秀!

最近のハンディモップよりも楽に、

でもしっかりホコリがとれてる!

この長い竹の柄で、手の届かない高い天井の

照明器具のウラまで届くし。

時には何十年前?のほこりがどさっと落ちてきたりして、快感。

昔の物ながら、すぐれものです。

もうひとつはその名も「マドピカ」くん。

窓の内と外を強力磁石ではさんで拭くモノです。

古い家の作りとして、廊下や縁側がある、

それだけ窓の枚数もあるわけで、

ましてや、今のような寒い時期や蚊の多い夏の日、

いちいち窓の外側にまわって、手で拭いてなんていられない!2階なんてアブナイし。

これは家の中からワイパーのように拭いていけば

まるでプロのような仕上がりの綺麗さに!

ちなみにペアガラスも対応できるのでスゴイ。

我が家ではこれが2代目。

なくてはならない存在です。

2011年09月15日

古い家・秋のしつらえ

我が家の庭にうるさいほど鳴いていたセミの声が

気がつけば、松虫の声に。

今日は十八夜、居待月(いまちづき)というのだそうです。

まだまだ日中は残暑が残りながらも、

気分だけは秋モードに。

というわけで、家の置きものを替えてみました。

床の間というのは、便利なもので、

掛け軸を掛け替えるだけで、

模様替えしたように、雰囲気が変わります。

桔梗の絵と、夏から置いている青磁の壺の色が合う。

まだ気候的には夏なので、

とりあえず涼しげな青磁のままにしておくことに。

そんななか、知らぬ間に夕顔が咲いていたので、

家にとりこんで、愛でてみました。

花も気がつけば、秋の風情になっている。

一夜だけ咲いて、しぼんでしまう、それだけに美しく、

香りも夜に漂います。

うちわは京都の「あいば」で昨年買ったもの。

木版のシンプルな柄が気に入りました。

古いウチには何でもあるもので、

博多の秋祭り「筥崎宮の放生会」のちゃんぽんも家にあったので

年に一度の出番、で飾ってみました。

放生会が終わると、

博多には本格的に秋が訪れます。

気がつけば、松虫の声に。

今日は十八夜、居待月(いまちづき)というのだそうです。

まだまだ日中は残暑が残りながらも、

気分だけは秋モードに。

というわけで、家の置きものを替えてみました。

床の間というのは、便利なもので、

掛け軸を掛け替えるだけで、

模様替えしたように、雰囲気が変わります。

桔梗の絵と、夏から置いている青磁の壺の色が合う。

まだ気候的には夏なので、

とりあえず涼しげな青磁のままにしておくことに。

そんななか、知らぬ間に夕顔が咲いていたので、

家にとりこんで、愛でてみました。

花も気がつけば、秋の風情になっている。

一夜だけ咲いて、しぼんでしまう、それだけに美しく、

香りも夜に漂います。

うちわは京都の「あいば」で昨年買ったもの。

木版のシンプルな柄が気に入りました。

古いウチには何でもあるもので、

博多の秋祭り「筥崎宮の放生会」のちゃんぽんも家にあったので

年に一度の出番、で飾ってみました。

放生会が終わると、

博多には本格的に秋が訪れます。

2011年08月25日

フヨウで緑のカーテン

今年はゴーヤとか、朝顔とか、

緑のカーテンをしているお宅をよく見かけますね。

ウチは東側の窓を芙蓉(フヨウ)が覆ってくれています。

フヨウはここ、福岡市の花なんですよ。

ちなみに福岡県の花は梅です。

茶花としても使えるから、と

茶道の先生に小さな小さな芽をわけてもらって

植えていたら、このような大木に!

毎年秋にはバッサリ根元から伐り戻すのですが、

夏には高さ2mを超えます。

花は一日花。朝、美しく咲いては夕方にはしぼむ。

洋風の庭にも、和風の庭にも合う植物です。

夏の朝の障子越しのシルエットもいい。

緑のカーテンをしているお宅をよく見かけますね。

ウチは東側の窓を芙蓉(フヨウ)が覆ってくれています。

フヨウはここ、福岡市の花なんですよ。

ちなみに福岡県の花は梅です。

茶花としても使えるから、と

茶道の先生に小さな小さな芽をわけてもらって

植えていたら、このような大木に!

毎年秋にはバッサリ根元から伐り戻すのですが、

夏には高さ2mを超えます。

花は一日花。朝、美しく咲いては夕方にはしぼむ。

洋風の庭にも、和風の庭にも合う植物です。

夏の朝の障子越しのシルエットもいい。

2011年07月19日

古い家・夏のしつらえ

博多は山笠も終わったし、本格的な夏になりました。

我が家のお座敷も衣替え作業をしなくては!

まずは、

この重たい絨毯を巻いて、

以前「床のリフォーム~絨毯の収納」で紹介した、

床下の絨毯入れにしまいます。

で、籐の敷物を敷き詰めて

脚触りひんやりさわやかに。

それが終わると、

ふすまを簾戸に替えます。

絨毯運びもそうですが、これは一人では出来ない作業、

また重いものや大きなものを運ぶので、やはり男手が必要です。

我が家はリフォームを繰り返すうち、このようにしつらえを変えるような

和室は、今となってはこのお座敷一つだけになりましたが、

京都の古くからの町屋に住んでいる方などは家全体でしょうから、

頭が下がります。

手前は不要になったお揃いの簾戸で作ったエアコンカバー。

暑い季節の作業だし、ちょっと面倒にも感じる。

でも、終わって部屋を眺めると、

風情があって、見ているだけでも涼しげで、

やっぱりいい、

というわけで、毎年これを繰り返しています。

我が家のお座敷も衣替え作業をしなくては!

まずは、

この重たい絨毯を巻いて、

以前「床のリフォーム~絨毯の収納」で紹介した、

床下の絨毯入れにしまいます。

で、籐の敷物を敷き詰めて

脚触りひんやりさわやかに。

それが終わると、

ふすまを簾戸に替えます。

絨毯運びもそうですが、これは一人では出来ない作業、

また重いものや大きなものを運ぶので、やはり男手が必要です。

我が家はリフォームを繰り返すうち、このようにしつらえを変えるような

和室は、今となってはこのお座敷一つだけになりましたが、

京都の古くからの町屋に住んでいる方などは家全体でしょうから、

頭が下がります。

手前は不要になったお揃いの簾戸で作ったエアコンカバー。

暑い季節の作業だし、ちょっと面倒にも感じる。

でも、終わって部屋を眺めると、

風情があって、見ているだけでも涼しげで、

やっぱりいい、

というわけで、毎年これを繰り返しています。

2011年03月22日

古いウチと古いモノをおもてなしで使う!

これまで古い家に住む維持の仕方や

大変さなどをお伝えしてきました。

「古くてあっちこっちにガタがくる」

「冬は寒い」

などなど、そして、もうひとつ、問題なのは

「お客様中心の間取りが使いにくい」

ということ。

我が家でも、応接間やお座敷が家の中心にあり、

家族が過ごすリビングや台所は端っこにあって

庭も見えません。

現代の住まいはそんな「フォーマル」専用の部屋は必要としない、

来客もリビングで行う、「カジュアル」な間取りが合理的です。

でも、昨日は我が家で来客があり、ふと気付きました。

来客といっても、気の置けない大人達が集まって、いわゆる

「飲み食べ会」(詳しくは私のもうひとつのブログ

「福岡カスレ協会」にて)だったのですが、

ひとしきり飲んで食べた後、みんなでキッチンから我が家の「応接間」へ

場所を替えてみました。

めったに使うことのない、冷え切った応接間が人が来ることによって

「フォーマル」なラウンジになります。

昔からずっと置かれているピアノを久しぶりに弾いてくれる人もあり、

それを聞いてみんながさらにくつろいでくれます。

楽器も、どんな名器でも鳴らしておかなければ駄目になる、ともいわれるし、

せっかくだから、と物置から祖母の家で使っていた会席盆を引っ張り出し、

季節の和菓子の菓子皿に使ってみたり。

いまどき会席盆でお客様、もないけど、こんなときに、こうして使ってあげると

古い家も古いモノも良さが見直されて、喜んでいるような気がします。

現代のシンプルな生活や道具も洗練されて出来上がった良いものですが、

昔の人が考えた住まいやモノを楽しめる余裕を持ち合わせることも

古い家に住む者にとって大切なんだと、気づかされた一日でした。

大変さなどをお伝えしてきました。

「古くてあっちこっちにガタがくる」

「冬は寒い」

などなど、そして、もうひとつ、問題なのは

「お客様中心の間取りが使いにくい」

ということ。

我が家でも、応接間やお座敷が家の中心にあり、

家族が過ごすリビングや台所は端っこにあって

庭も見えません。

現代の住まいはそんな「フォーマル」専用の部屋は必要としない、

来客もリビングで行う、「カジュアル」な間取りが合理的です。

でも、昨日は我が家で来客があり、ふと気付きました。

来客といっても、気の置けない大人達が集まって、いわゆる

「飲み食べ会」(詳しくは私のもうひとつのブログ

「福岡カスレ協会」にて)だったのですが、

ひとしきり飲んで食べた後、みんなでキッチンから我が家の「応接間」へ

場所を替えてみました。

めったに使うことのない、冷え切った応接間が人が来ることによって

「フォーマル」なラウンジになります。

昔からずっと置かれているピアノを久しぶりに弾いてくれる人もあり、

それを聞いてみんながさらにくつろいでくれます。

楽器も、どんな名器でも鳴らしておかなければ駄目になる、ともいわれるし、

せっかくだから、と物置から祖母の家で使っていた会席盆を引っ張り出し、

季節の和菓子の菓子皿に使ってみたり。

いまどき会席盆でお客様、もないけど、こんなときに、こうして使ってあげると

古い家も古いモノも良さが見直されて、喜んでいるような気がします。

現代のシンプルな生活や道具も洗練されて出来上がった良いものですが、

昔の人が考えた住まいやモノを楽しめる余裕を持ち合わせることも

古い家に住む者にとって大切なんだと、気づかされた一日でした。

2011年03月17日

自分のウチの危機管理~避難ばしご

「希望とはうまく管理すべきリスクのことである。」

ジョージ・バナノス

何気にスケジュール帳を見ていたら、

端っこにこんな名言が載っていました。

今の日本もうまくリスクを管理して希望をもたらしてほしい。

そして、自分の身の周りも災害に備えて管理しなくては。

我が家の2階に置いていた避難ばしごを確認。

火災などで階段を降りられない際は、窓からこのはしごをかけて脱出。

窓際のベッドサイドに置いていますが、

普段はこうやって上に板を置いてサイドテーブル代わりにしてます。

それから、煙探知機の設置も忘れずに!

(キッチンのコンロ周辺、寝室、階段の階上の天井)

ジョージ・バナノス

何気にスケジュール帳を見ていたら、

端っこにこんな名言が載っていました。

今の日本もうまくリスクを管理して希望をもたらしてほしい。

そして、自分の身の周りも災害に備えて管理しなくては。

我が家の2階に置いていた避難ばしごを確認。

火災などで階段を降りられない際は、窓からこのはしごをかけて脱出。

窓際のベッドサイドに置いていますが、

普段はこうやって上に板を置いてサイドテーブル代わりにしてます。

それから、煙探知機の設置も忘れずに!

(キッチンのコンロ周辺、寝室、階段の階上の天井)

2011年03月04日

ひなかざり~九州の工芸

我が家では旧暦のおひなさままでひなかざりを飾っています。

トータル2カ月になるので、ちょっと飾り物を替えてみました。

地元、博多人形のお雛様、人形師・中村信喬さんの作品。

これは高さ10cmほどの小さいものですが、

中村信喬さんのお人形はどんなに小さくても、

博多祇園山笠の大きな飾りでも、

どれも清々しい雰囲気がある。ファンも多い作家さんです。

おひなさまとは直接関係はないものの、春ということで、

これは佐賀・有田焼の陶芸家、仁窯・小畑裕司さんの八重桜の花入れ。

この花入れはティアドロップ形をベースに、

上に向かってすぼまりながら伸びている形が美しく、

さらに、そのやわらかな白色の肌に描かれた桜が精巧で

これも観ていて胸がすくような作品。

とても気に入っています。

ちなみに小畑さんは来週東京銀座の松屋で作陶展(3/9~3/15)をされるそうです。

最後に、これは昨日オープンした、博多駅の阪急百貨店のエントランスの桜。

九州の桜をこの日に合わせて満開にした、というのも芸術的ですね。

春めいてきて、花も咲き始めると

気持ちもやわらいで、美を楽しむ心が目覚めてきます。

トータル2カ月になるので、ちょっと飾り物を替えてみました。

地元、博多人形のお雛様、人形師・中村信喬さんの作品。

これは高さ10cmほどの小さいものですが、

中村信喬さんのお人形はどんなに小さくても、

博多祇園山笠の大きな飾りでも、

どれも清々しい雰囲気がある。ファンも多い作家さんです。

おひなさまとは直接関係はないものの、春ということで、

これは佐賀・有田焼の陶芸家、仁窯・小畑裕司さんの八重桜の花入れ。

この花入れはティアドロップ形をベースに、

上に向かってすぼまりながら伸びている形が美しく、

さらに、そのやわらかな白色の肌に描かれた桜が精巧で

これも観ていて胸がすくような作品。

とても気に入っています。

ちなみに小畑さんは来週東京銀座の松屋で作陶展(3/9~3/15)をされるそうです。

最後に、これは昨日オープンした、博多駅の阪急百貨店のエントランスの桜。

九州の桜をこの日に合わせて満開にした、というのも芸術的ですね。

春めいてきて、花も咲き始めると

気持ちもやわらいで、美を楽しむ心が目覚めてきます。

2011年02月17日

ひなかざり~さげもん

二月も後半にはいり、桃の節句の飾り付けをしました。

床の間も模様替え。

昔から義母が集めた雛人形やら飾りやら、

年一回、この時期に出してあげないといけないような

気がして。

両側に下がっているのは、福岡で「さげもん」と呼ばれている

雛飾り。ずっと前から欲しいと思っていたところ、

祖母のうちから古いものをひとつ、もらい受け、

この鞠の飾りは筑後独特のもの。

もうひとつは手芸が得意な義母が作ったもの

ちりめん布でつくった鳥や動物などがかわいらしい。

女の子の健やかな成長を願ってひと針、ひと針、

心をこめて昔から作られてきた飾りです。

さげもんがあると、雛飾りはぐっと華やかになります。

一対あるとなおさら。2つも手に入るなんて、

願っていると、どこからか、巡りめぐって手に入るものですね。

床の間も模様替え。

昔から義母が集めた雛人形やら飾りやら、

年一回、この時期に出してあげないといけないような

気がして。

両側に下がっているのは、福岡で「さげもん」と呼ばれている

雛飾り。ずっと前から欲しいと思っていたところ、

祖母のうちから古いものをひとつ、もらい受け、

この鞠の飾りは筑後独特のもの。

もうひとつは手芸が得意な義母が作ったもの

ちりめん布でつくった鳥や動物などがかわいらしい。

女の子の健やかな成長を願ってひと針、ひと針、

心をこめて昔から作られてきた飾りです。

さげもんがあると、雛飾りはぐっと華やかになります。

一対あるとなおさら。2つも手に入るなんて、

願っていると、どこからか、巡りめぐって手に入るものですね。

2011年02月07日

春に向けて

このところ、小春日和の福岡。

昨日は久々に庭仕事。

植えていた菜の花をまびきをして、2列に植えなおし。

3年前に植えた枝垂れ桜の花の下で黄色い花を咲かせてくれるといいのですが。

まだまだ、春は遠いかな。

昨日は久々に庭仕事。

植えていた菜の花をまびきをして、2列に植えなおし。

3年前に植えた枝垂れ桜の花の下で黄色い花を咲かせてくれるといいのですが。

まだまだ、春は遠いかな。

2011年01月22日

梅にうぐいす

床の間に生けていた、お正月の花。

めったにお客様を通すことのないお座敷は、

まるで冷蔵庫なみの寒さなので、またお花がもっているのです。

生けて3週間、やっと紅梅が咲いて、掛け軸の絵の梅と

重なって、ほんのり香りまでしてきました。

この冬寒い福岡も今日はちょっと暖かい一日でした。

めったにお客様を通すことのないお座敷は、

まるで冷蔵庫なみの寒さなので、またお花がもっているのです。

生けて3週間、やっと紅梅が咲いて、掛け軸の絵の梅と

重なって、ほんのり香りまでしてきました。

この冬寒い福岡も今日はちょっと暖かい一日でした。

2011年01月21日

昔の家の扉は低い。

毎年どこかが壊れたり、故障したりする我が家。きりがないので

たいがいのものは、いよいよ困ったことになるまで放置してます。

が、冷蔵庫の故障だけは放置できない!今年早速壊れました。

年末年始でびっしりつまった冷凍庫が自然解凍してしまう!

さっそく近所のディスカウントショップで展示品を購入、

配送してもらうことに。

冷蔵庫の中身を全て出し、待ちかねた配送トラックがやってきたものの、

「扉が低いですねー。冷蔵庫を斜めに倒して入れますので、

扉の奥にある食器棚を移動させないと倒れません。

食器棚の中身、全部出して下さい。」

と言われ、配達員さんは「食器出されたらまた来ますんで、

連絡してくださいねー。」といったん帰ってしまいました。

改めて見ると、扉の高さは173cm。

今は2mが標準ですし、冷蔵庫も背が高くなってきてるので

ごもっともなんだけど。冷蔵庫買う時、幅しか考えてなかったので、

まさかの盲点。

すでにテーブルの上は冷蔵庫の中の食品でいっぱい、

必死ですべての食器を運び出し、床一面が陶器市のようになりました。

そうしてようやく新冷蔵庫が到着、かなり倒れてます。

そして無事設置、かと思ったら今出したばかりの器をまた元に戻す。

でも、こんどまた冷蔵庫が壊れたら、

またこの手順が繰り返されることになるわけです。

扉を新しくする際、高さを高くするのは

周囲の壁もあつかわなければならないので簡単ではないのですが、

リフォームの機会があれば、こういうこともあるので、

高さを考える事はオススメです。

たいがいのものは、いよいよ困ったことになるまで放置してます。

が、冷蔵庫の故障だけは放置できない!今年早速壊れました。

年末年始でびっしりつまった冷凍庫が自然解凍してしまう!

さっそく近所のディスカウントショップで展示品を購入、

配送してもらうことに。

冷蔵庫の中身を全て出し、待ちかねた配送トラックがやってきたものの、

「扉が低いですねー。冷蔵庫を斜めに倒して入れますので、

扉の奥にある食器棚を移動させないと倒れません。

食器棚の中身、全部出して下さい。」

と言われ、配達員さんは「食器出されたらまた来ますんで、

連絡してくださいねー。」といったん帰ってしまいました。

改めて見ると、扉の高さは173cm。

今は2mが標準ですし、冷蔵庫も背が高くなってきてるので

ごもっともなんだけど。冷蔵庫買う時、幅しか考えてなかったので、

まさかの盲点。

すでにテーブルの上は冷蔵庫の中の食品でいっぱい、

必死ですべての食器を運び出し、床一面が陶器市のようになりました。

そうしてようやく新冷蔵庫が到着、かなり倒れてます。

そして無事設置、かと思ったら今出したばかりの器をまた元に戻す。

でも、こんどまた冷蔵庫が壊れたら、

またこの手順が繰り返されることになるわけです。

扉を新しくする際、高さを高くするのは

周囲の壁もあつかわなければならないので簡単ではないのですが、

リフォームの機会があれば、こういうこともあるので、

高さを考える事はオススメです。