› 築45年の家に住む › 2013年03月13日

› 築45年の家に住む › 2013年03月13日2013年03月13日

伝統をちょっとすすめる。

昨日のブログ「伝統をきっちり守る。」に書いた

料亭嵯峨野でのセミナーの翌日、

福岡県太宰府に行きました。

太宰府にはよく行くのですが、ここは初めてお参りしました、

太宰府天満宮から山手に上った、

ちょっと人里離れたところにある竈門(かまど)神社。

別に縁結びをお願いするのは目的ではなかったのですが。

地元では山登りで有名な宝満山の登山口にもあたり

神社のある小高いところまで石段を上ると本殿はこんなカンジです。

わりとひなびたというか、

太宰府天満宮の賑わいとは

ちがっております。

いちお、お参りして

いろんな意味で良い方々とのご縁に恵まれるようにお願いしました。

で、本来の目的はこれを観に。

なんとこの神社のお札とお守りの授与所です。

片山正通氏がインテリアデザインをし、昨年12月に完成したもの。

縁結びということもあって、女子がグループで訪れて

「かわいい~」と言ってお守りを買っていくのが

似合う雰囲気。

お守りも実際カワイイものがならんでます。

たぶんこの建物の新調とともにデザイン一新したんでしょうね。

このカウンターにはカラフルなペンが入っていて

おそらく御祈願の申込みとか絵馬に書いたりするのに

使うもの。

壁はピンク、白、ベージュの大理石が埋められてます。

これがラブリーな色合いを作っている。おひなさまの菱餅みたい。

(みなさま、厄年ではないですか?)

ショップ(ではなくてお守り授与所)から先程の本殿をのぞみます。

気のせいか、ここから見ると、本殿も

ひなびたかんじがオツに見える。

天井がまたラブリーな花のレリーフ。片山氏らしい。

ちなみに梅の花は太宰府の象徴です。

建物は神社建築のエキスパート種村強氏が設計。

むくりの屋根、白木使いが神聖な風格をだしています。

そこにガラス張りのファサードとその上のひさしは

ポリカーボネートで明かりを取り込む。

モダンなインテリアとの融合。

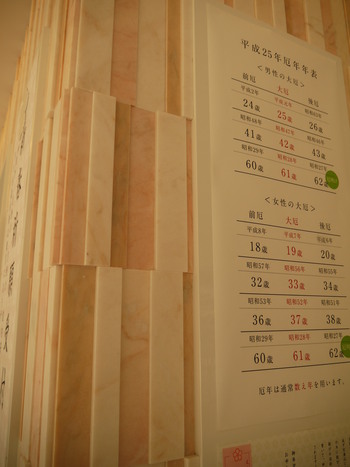

で、今回の私の注目ポイントは

建物脇の外壁を覆うの木の使い方。

縦にはしる木、ただの棒状ではありません。

写真ではわかりにくいのですが、

断面が台形、なのです。

これをだたの四角にするのと台形にするのでは

木材を製材する手間が大幅にちがうはず。

マニアックな話になりましたが、

おもわず私はうなってしまいました。

感心しすぎて写真にとりそこなったのですが、

この脇の外壁を通り裏側に行くとテラスがあり、

そこに置かれている椅子が

ジャスパー・モリソンのデザインです。

縁結び祈願の女子達が「キャー、この椅子回る~」と

言っていましたよ。

大宰府天満宮の周囲には

菊竹 清訓氏設計の九州国立博物館があったり

参道には

以前のブログ記事「隈 研吾 設計のスタバ(福岡県 太宰府天満宮参道)」にも書いたように

有名建築家の作品がここ大宰府に次々とお目見えして

それだけで足をのばして来る楽しみが増えました。

神社もやはりビジネスです。

本来の神社の役割はもちろんですが

参拝者に魅力ある地域作りをしようという

意気込みがすごく感じられます。

前日の数寄屋建築の料亭と

この日の太宰府。

どちらも伝統を守る立場でありながら

方向性がそれぞれで興味深い。

そして伝統と進化したもの、

どちらも楽しめるのが現代人の私達の良いところ。

これからの伝統ってどうなっていくんでしょうか?

料亭嵯峨野でのセミナーの翌日、

福岡県太宰府に行きました。

太宰府にはよく行くのですが、ここは初めてお参りしました、

太宰府天満宮から山手に上った、

ちょっと人里離れたところにある竈門(かまど)神社。

別に縁結びをお願いするのは目的ではなかったのですが。

地元では山登りで有名な宝満山の登山口にもあたり

神社のある小高いところまで石段を上ると本殿はこんなカンジです。

わりとひなびたというか、

太宰府天満宮の賑わいとは

ちがっております。

いちお、お参りして

いろんな意味で良い方々とのご縁に恵まれるようにお願いしました。

で、本来の目的はこれを観に。

なんとこの神社のお札とお守りの授与所です。

片山正通氏がインテリアデザインをし、昨年12月に完成したもの。

縁結びということもあって、女子がグループで訪れて

「かわいい~」と言ってお守りを買っていくのが

似合う雰囲気。

お守りも実際カワイイものがならんでます。

たぶんこの建物の新調とともにデザイン一新したんでしょうね。

このカウンターにはカラフルなペンが入っていて

おそらく御祈願の申込みとか絵馬に書いたりするのに

使うもの。

壁はピンク、白、ベージュの大理石が埋められてます。

これがラブリーな色合いを作っている。おひなさまの菱餅みたい。

(みなさま、厄年ではないですか?)

ショップ(ではなくてお守り授与所)から先程の本殿をのぞみます。

気のせいか、ここから見ると、本殿も

ひなびたかんじがオツに見える。

天井がまたラブリーな花のレリーフ。片山氏らしい。

ちなみに梅の花は太宰府の象徴です。

建物は神社建築のエキスパート種村強氏が設計。

むくりの屋根、白木使いが神聖な風格をだしています。

そこにガラス張りのファサードとその上のひさしは

ポリカーボネートで明かりを取り込む。

モダンなインテリアとの融合。

で、今回の私の注目ポイントは

建物脇の外壁を覆うの木の使い方。

縦にはしる木、ただの棒状ではありません。

写真ではわかりにくいのですが、

断面が台形、なのです。

これをだたの四角にするのと台形にするのでは

木材を製材する手間が大幅にちがうはず。

マニアックな話になりましたが、

おもわず私はうなってしまいました。

感心しすぎて写真にとりそこなったのですが、

この脇の外壁を通り裏側に行くとテラスがあり、

そこに置かれている椅子が

ジャスパー・モリソンのデザインです。

縁結び祈願の女子達が「キャー、この椅子回る~」と

言っていましたよ。

大宰府天満宮の周囲には

菊竹 清訓氏設計の九州国立博物館があったり

参道には

以前のブログ記事「隈 研吾 設計のスタバ(福岡県 太宰府天満宮参道)」にも書いたように

有名建築家の作品がここ大宰府に次々とお目見えして

それだけで足をのばして来る楽しみが増えました。

神社もやはりビジネスです。

本来の神社の役割はもちろんですが

参拝者に魅力ある地域作りをしようという

意気込みがすごく感じられます。

前日の数寄屋建築の料亭と

この日の太宰府。

どちらも伝統を守る立場でありながら

方向性がそれぞれで興味深い。

そして伝統と進化したもの、

どちらも楽しめるのが現代人の私達の良いところ。

これからの伝統ってどうなっていくんでしょうか?